Наклонность к ненужному передвижению

14:32 13/01/2014 Наука и техника

«Лента.ру» продолжает изучать так называемые «спорные вопросы» русской истории. 15-я тема звучит так: «Оценка уровня развития Российской империи». Чтобы разобраться с этим вопросом, мы обратились к символу всех индустриальных экономик — железным дорогам. России XIX века они обеспечили невиданный прежде рост промышленности и торговли: за счет спроса со стороны железнодорожников были образованы несколько новых крупных машиностроительных центров, а товарооборот с другими странами утроился. За вторую половину XIX и начало XX века стране удалось не только догнать другие европейские государства по длине железнодорожного полотна, но и выйти по этому показателю на второе место в мире.

Железная дорога как способ «уменьшить» странуЧтобы понять, насколько изобретение железных дорог было важно для всей мировой экономики, достаточно сказать, что средняя скорость пассажира в XVII веке составляла 2,2 километра в час, в XVIII веке увеличилась до 3,4 километра в час, а с появлением поездов (данные на 1848 год) достигла 9,5 километра в час. При этом уже в словаре Брокгауза и Ефрона начала XX столетия говорится, что максимально допустимая скорость поездов составляет 80 километров в час, а в исключительных случаях они могут разгоняться и до 90. Чтобы преодолеть такое расстояние в XVIII веке, пришлось бы путешествовать больше суток.

Грузы по суше двигались еще медленнее, причем их транспортировка обходилась чрезвычайно дорого. «Перевозка на 10 лье по суше обходится дороже, нежели на тысячу лье морем», — писал французский историк Фернан Бродель. Российский историк Михаил Давыдов в монографии «Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX вв. и железнодорожная статистика» приводит такой пример «транспортных издержек». В XVII веке купленные у иностранцев товары из Архангельска отправлялись в Вологду, на склад английских товаров. Оттуда они шли в Москву через Ярославль и Ростов. Зимой путь по этой дороге занимал пять дней, а летом был непроходим из-за болот. Поэтому товары доставляли по воде — «с семиверстным волоком до рек Вологды и Сухоны».

Для России с ее огромными расстояниями появление относительно быстрого и дешевого транспорта было исключительно важно. «За 30 с небольшим лет, фактически на глазах одного поколения русских людей, их страна с самой большой в мире территорией, составные части которой выглядели целостно скорее на географической карте, нежели в действительности, благодаря железным дорогам словно бы воссоздалась заново», — пишет Михаил Давыдов.

Другой историк — Леонид Шепелев — отмечает, что в России железные дороги были гораздо важнее для промышленности, чем во многих странах Европы, и вот почему: в условной Бельгии они делали торговлю удобнее, но принципиально новых рынков сбыта не открывали. Более того, в Европе развитие промышленности предопределило появление железных дорог, в то время как в России сами железные дороги явились причиной бурного развития страны.

В частности, железнодорожный транспорт в России кратно уменьшил количество посредников, что сделало многие товары доступнее и привело к насыщению внутреннего рынка. Тот же внутренний рынок рос и за счет потребностей железной дороги: с 1860 года по 1895-й выплавка чугуна в стране выросла с 21 до 89 миллионов пудов, добыча каменного угля — с 18 до 556 миллионов пудов. Наконец, в стране образовались машиностроительные центры: если в середине века поезда, вагоны и даже рельсы импортировались, то к концу столетия импорт был полностью вытеснен продукцией отечественных заводов.

Кроме того, железные дороги стали залогом профицита внешней торговли страны, фиксировавшегося на протяжении всего XIX века. Дело в том, что хлеб, который раньше до морских портов довезти не успевали, теперь прекрасно экспортировался. Это еще в XIX веке превратило Россию в своеобразную «сырьевую» державу — если в начале 1860-х на хлеб приходился 31 процент экспорта, то в конце 1890-х — уже 47 процентов, что сравнимо с нынешними показателями вывоза нефти, нефтепродуктов и газа.

«Чарджуйские, с берегов Амур-Дарьи, дыни, составлявшие предмет лакомства обеденного стола Тамерлана, теперь, благодаря железной дороге, продаются в свежем виде в декабре-январе месяцах [в Петербурге], по 30 копеек за фунт, в расстоянии 4000 верст от Чарджуя», — восторженно писал в конце XIX века А.И. Родзиевич, автор книги «Хлеб и железные дороги».

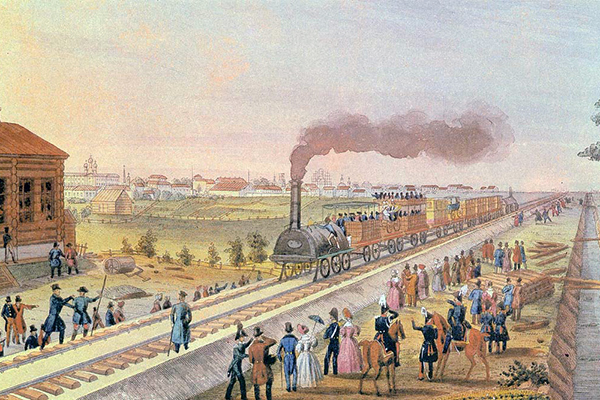

По воле императораРоссийские железные дороги начались с небольшой ветки из Петербурга в Царское село, которая была открыта в 1837 году. Вслед за ней в Российской империи удалось запустить Варшавско-Венскую дорогу, а потом соединить Москву и Санкт-Петербург — это случилось в августе 1851-го.

Сравнение железных дорог некоторых стран в 1874 году Показатель/странаРоссияАвстро-ВенгрияГерманияВеликобритания Население в млн73,635,94131,9 Длина ж.д. в верстах15506151902329024670 Стоимость ж.д. в млн. рублей1243160022164269 Перевезенные пассажиры в млн26,142,2192,2477,8 Перевезенные грузы в пудах14322406734411498 Пудоверст пассажиров и товаров373,6289,9766,7874,4

В то время сама идея строительства железных дорог не была такой уж очевидной — в Европе паровозы начали колесить всего на несколько лет раньше, чем в России; их выгода для экономики не была изучена. Николаевский министр финансов граф Егор Канкрин в 1842 году, например, говорил: «[Железная дорога] не составляет предмета естественной необходимости, а только искусственную надобность и роскошь, она усилит наклонность к ненужному передвижению с места на место, выманивая при том излишние со стороны публики издержки». Альтернативой железным дорогам считалось судоходство — пароходы обходились дешевле (не надо строить сами дороги). Однако использовать их можно было далеко не всегда. Как едко замечает автор пятитомника «Влияние железных дорог на экономическое состояние России» Иван Блиох (Спб, 1878), российские водоемы «замерзают в течение шести зимних месяцев, мелеют летом и притом еще изливаются в наименее благоприятных для нашей внешней торговли местах».

Активным сторонником строительства железных дорог был сам император Николай I, что, впрочем, имело не только позитивные последствия. «Царская» стройка велась без какой-либо даже самой разумной экономии (на госзаказах воровали и полтора века назад), под нее брали большие внешние займы. Это отпугнуло от перспективной отрасли частных инвесторов — при таких тратах окупиться с трудом могли даже дороги, проложенные по самым выгодным торговым маршрутам.

Осознание того, что железные дороги — дело первостепенной важности, возникло после Крымской войны (1853-1856), проигранной в том числе и из-за бездорожья: в Севастополь приходилось доставлять продовольствие и боеприпасы по грязи и сугробам, в то время как союзники имели возможность подвозить все необходимое по морю. Характерен эпизод из «Севастопольских рассказов» Толстого: один из офицеров на подступах к Севастополю рассказывает, что он едет уже три месяца и до сих пор не доехал до места боевых действий.

Железные дороги с этого времени стали выполнять не только экономические, но и военные функции: они строились таким образом, чтобы можно было максимально быстро перебросить войска к западным границам. При этом уже в XX веке отсутствие путей сообщения на другом конце империи — Дальнем Востоке — стало одной из причин поражения в русско-японской войне.

В конце 1850-х было принято еще одно решение, существенно повлиявшее на развитие железных дорог в последующие десятилетия. После Крымской войны казна обнищала, и развивать железнодорожный транспорт исключительно за счет государства было накладно. В то же время рынок частного капитала в России по сравнению с Европой был развит слабо, из-за чего деньги в необходимых объемах можно было взять только за рубежом.

Иностранные инвесторы приходить в отрасль с высокими рисками без гарантий со стороны правительства отказывались; в результате государство по многим объектам решило гарантировать доходность инвестиций. Это привело к тому, что на части дорог собственникам не было никакого резона вкладываться в развитие отрасли и добиваться эффективности инвестиций — их доход и так был обеспечен государством. В таких обстоятельствах любые улучшения на дорогах были выгодны казне, экономившей на гарантиях, но не собственникам. «Помещения для правления и управления дороги, пассажирские здания и квартиры служащих, в особенности высших, отделываются чересчур роскошно; строятся новые роскошные вокзалы или значительно расширяются и переделываются существующие, хотя они могли бы удовлетворять надобностям движения в настоящем их виде и так далее», — сокрушался автор книги «Русские железные дороги и их слабые стороны» Н.П. Добрынин в 1886 году.

Статистика по количеству вагонов на 10 верст полотна (конец XIX века) СтранаПаровозыПассажирские вагоныТоварные вагоны Бельгия6,9-- Англия5,8113,16205,92 Германия3,857,2877,1 Швейцария2,947,635,71 Франция2,857,2480,52 Австрия2,83665,93 Россия2,52,854,3 Италия2,236,6438,73 Голландия2,197,541 Венгрия1,663,2540 САС Штаты1,361,0344,15 Швеция1,162,527

Тот же Добрынин рассчитал и сумму «приплат» государства по гарантиям, выданным железнодорожным компаниям. По его подсчетам (это помимо того, что он называет «безнадежным долгом железнодорожников правительству»), получается 83,9 миллиона рублей, или около одной десятой государственных расходов за 1885 год. В современной России эту сумму можно сравнить разве что с ежегодными выплатами из федерального бюджета в Пенсионный фонд (чуть менее трех триллионов рублей при общих расходах в 14 триллионов). Такие расходы сильно влияли на бюджет, вынуждая страну занимать все больше и больше. В итоге, в том числе из-за железных дорог, по сумме внешнего долга Россия к началу Первой мировой войны была в числе мировых лидеров (см. иллюстрацию).

Если в середине XIX века железнодорожную сеть государство пыталось развивать, предоставляя различные льготы частным инвесторам, то к концу столетия многие дороги оно стало строить самостоятельно. Постепенно железные дороги начали расти и за пределами европейской части России: в 1891-м начато строительство Транссиба, в 1903-м закончена Китайско-Восточная железная дорога; приблизительно в то же время российская железная дорога дошла и до Средней Азии.

В результате к десятым годам XX века в России частные железные дороги по протяженности немного уступали казенным, но оставались значимыми для экономики. До революции монополии на железные дороги у государства не было, и это отличало Российскую империю от Германии или Австро-Венгрии, где почти все железные дороги были государственными, а также от Великобритании, где государство не владело ни железнодорожными ветками, ни поездами, которые по ним курсировали.

К чему пришлиОгромные бюджетные траты на железные дороги сделали свое дело: к началу XX века Российская империя стала одним из мировых лидеров по длине железнодорожного полотна, выйдя на уровнь Германии и значительно уступая лишь США. Пики строительства железных дорог в России пришлись на времена общего оживления экономики — 1860-е и самый конец XIX — начало XX веков. Из сравнения двух таблиц, приведенных в этой статье, видно, как всего за несколько десятилетий Россия оставила далеко позади Австро-Венгрию, обогнала Великобританию и почти сравнялась с Германией.

Состояние железнодорожной сети на 1911 год Страна/показательОбщее кол-во в км.В том числе казенныхНа 100 кв. км.На 100 тыс. жителей

Однако на развитие железных дорог в России есть и пессимистическая точка зрения. Ее сторонники обращают внимание не на абсолютные цифры, а на относительные — страна, несмотря на рывок в строительстве железных дорог, все равно сильно отставала от мировых лидеров и по их количеству на тысячу жителей, и по количеству поездов на единицу железнодорожного полотна (см. таблицы).

Действительно, на одного человека в России приходилось меньше железных дорог, чем в Австро-Венгрии или Великобритании. Хлеб, как указывает Родзиевич, часто гнил на станциях, поскольку его не на чем было доставить до моря. При этом «пессимисты» забывают, что в России, населенной крайне неплотно, широкая сеть железных дорог была не нужна. «В 1913 году в губерниях Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Пермской и Вятской (примерно треть территории европейской России) на площади 163910,5 квадратных верст, в полтора раза превышавшей суммарную площадь Германии и Австро-Венгрии, проживало порядка 11 миллионов человек, то есть примерно в 10-11 раз меньше, чем в указанных странах вместе взятых. Вопрос — нужна ли была на русском Севере такая же разветвленная железнодорожная сеть, как в центре Европы?» — рассуждает (.pdf) Михаил Давыдов в исследовании «Пореформенная модернизация России: статистика и идеология». Что касается хлеба, то, как пишет тот же Родзиевич, вина за его порчу лежит не столько на железнодорожниках, сколько на тех торговцах, которые не построили необходимые хранилища.

Географические и демографические особенности страны привели к тому, что если по пассажирским перевозкам отставание России от Европы было разительным (в 18 раз по сравнению с Великобританией в 1874-м), то по грузовым — не таким уж большим («всего» в восемь раз). Если же брать «пудоверсты пассажиров и товаров», показатель, по которому можно отследить не только количество перемещений, но и расстояния, отставание от Великобритании будет всего в 2,3 раза, от Германии — в два раза.

За вторую половину XIX века и начало XX-го Россия произвела такой мощный рывок в экономическом развитии, которого в ее истории еще не было. Железная дорога — символ этого рывка — быстро вошла не только в повседневную жизнь россиян, но и в культуру. Если в «Грозе» Островского (конец 1850-х) Феклуша еще боится поезда и называет его «огненным змием», то в «Крейцеровой сонате» (конец XIX века) Толстого все события происходят внутри поезда — и это вовсе не выглядит чем-то особенным.

Александр Поливанов

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(155):

| 0 +2−2 | Евгений Шепелев | 22:53:03 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

уже в это время всё было ясно и понятно,Япония не могла тягаться с Асашай,то сражение(выигрыш его) могло только немного оттянуть поражение(если конечно америкосы бы не уссались в штаны,но они не уссались бы потому как Рузвельт сидел в коляске,а не на фронте). Если бы Россия вела войну до конца(если бы Япония попыталась оттяпать например Владик),победа была бы неминуема. Даже клятая 2ая тихоокеанская эскадра могла навести шороху не будь Рожественский(именно так,а не как часто говорят рожДественский) таким конченным дибилом(и еще пару-тройку командиров кораблей). Японская эскадра была в а)(уе при Цусиме,потому как она совсем неожидала,при полном превосходстве сил,такого яростного сопротивления. Русские корабли уходя под воду(!!!!),полыхая как один большой факел, давали полные залпы с обоих бортов. Такие дела. | ||||||||

| 0 +0−0 | Евгений Шепелев | 22:25:58 13/01/2014 |

транссиб в русско-японскую был настолько сильно забит товарняками(на восток),что передвижение до театра боевых действий всё равно отнимало очень много времени. Не нужно забывать,что дорога была однопутная,т.е. нужно было ждать пока один поезд проедет туда,другой обратно. Я в 2001(вроде) ехал из Москвы,так нам в районе Перми пришлось стоять 17(!!) часов чтобы переждать пока на встречу с нашим любимым проедет Ким Чен Ир. | ||

| 0 +1−1 | Big Macintosh | 22:16:25 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Все таки на исход русско-японской войны оказало влияние множество факторов. В том числе то, что японцам банально везло: ряд морских сражений за Порт-Артур они выиграли просто уничтожив российского главнокомандующего. А через 40 лет при Мидуэе им уже не повезло: прилети американцы на 20 минут позже и исход сражения мог бы оказаться совсем другим. | ||||||||

| 0 +0−0 | Евгений Шепелев | 22:12:24 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

кстати хороший финансист. | ||||||||

| 0 +0−0 | Big Macintosh | 21:56:38 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

А как же адмирал Макаров? | ||||||||

| 0 +1−1 | Vlad Egorov | 21:39:57 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Зачем так впадать в грех русофобства? Могу согласиться, что с Британской империей в 19 веке России было трудно тягаться и она была мировой державой, но кому, кстати, было легко? Но Германская империя - мировая держава 19 века? Она возникла-то только в 1871 году. И причиной первой мировой называется именно пролет Германии возможностей периода колонизации. "Мировая держава" США были еще в полной зависимости от Европы, решали свои локальные проблемы с Мексикой и остатками европейских колоний, в т.ч. русской Аляской. | ||||||||

| 0 +0−0 | srtsdfh dghjfyui | 21:38:30 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

И не только в армии, и не только в 1904. Про графа Егора Канкрина убило в статье, что экономической выгоды от жд дорог нет и что лучше пароходы делать. Министр же... и какой кретин... | ||||||||

| 0 +0−0 | Иван | 21:31:30 13/01/2014 |

Комментарий удалён. | ||

??? Мобилизацию завершили полностью ко второй половине сентября 1914 года. Вы о чем вообще? | ||

| 0 +0−0 | Собачкин Василий | 21:30:01 13/01/2014 |

Ахуенна, лентач!!! Хто аффтырь?? | ||

| 0 +0−0 | Командир Куба | 20:47:30 13/01/2014 |

Чудесное слово "Пудоверст" )) На самом деле шикарная серия статей, спасибо. | ||

| 0 +0−0 | Спутник Ипподрома | 20:37:51 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Да ну ладно, у моего знакомого отец, царствие ему небесное, сапожником был, и его отец тоже сапожником, и дед тоже. Еврейская семья. | ||||||||

| 0 +0−0 | evxx | 20:36:52 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Да даже за вывоз мусора заставляют платить. | ||||||||

| 0 +0−0 | evxx | 20:18:21 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Блин, хорошо, давайте без Америки. Сколько стоит положить деревянную шпалу, а сколько стоит отодрать деревяннуую шпалу и положить вместо нее бетонную? | ||||||||

| 0 +0−0 | Александр Пикалюк | 20:11:55 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Хуже тролля -- демпинговал. | ||||||||

| 0 +1−1 | Лёнька Цоль | 20:11:20 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Сталинофапер. | ||||||||

| 0 +1−1 | evxx | 18:57:46 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Иногда монтаж + стоимость элемента дешевле, чем демонтаж + стоимость элемента + монтаж. | ||||||||

| 0 +1−1 | Dan Ck | 18:41:19 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Твиттеррофаг | ||||||||

| 0 +1−1 | Dan Ck | 18:39:20 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Мда. Неудачно ты пукнул. Тренируйся. | ||||||||

| 0 +1−1 | Andrey Ivanov | 18:30:19 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Причем, техническая оснащенность (всевозможная техника) различалась колоссально. | ||||||||

| 0 +2−2 | Иван | 17:28:31 13/01/2014 | ||||||

| ||||||||

Очень содержательно. Тем не менее, ни одна другая страна чисто экономически была не способна быть глобальным игроком. Локальных игроков хватало, Россия была одним из них. Но практика показала, что даже один серьезный периферийный конфликт потребовал полного напряжения экономики, что уж говорить про большую заварушку. Так, собственно, и получилось. | ||||||||