Интимная жизнь молекул

21:45 09/10/2013 Наука и техника

| „ | Отличная, профессионально написанная статья. | “ |

Нобелевская премия по химии в этом году досталась Мартину Карплусу, Майклу Левитту и Арье Уоршелу за создание методов компьютерного моделирования молекул и их реакций. Несмотря на название номинации, в этой области помимо химии пересекаются и физика, и биология с медициной, и даже информационные технологии. Как появилось это направление в науке и почему Нобелевский комитет решил отметить его пионеров, «Ленте.ру» рассказал один из главных российских экспертов по молекулярному моделированию, глава группы молекулярного моделирования биофака МГУ профессор Константин Шайтан.

Моделирование молекул позволяет рассмотреть их поведение в самых тонких деталях, которые недоступны никаким экспериментальным наблюдениям. Моделирование, например, открывает взору исследователей промежуточные соединения, которые в реальности существуют в масштабе даже не нано-, а пикосекунд. Кроме того, моделирование, в принципе, способно в мельчайших деталях предсказывать, как будут взаимодействовать молекулы, которых пока вовсе не существует в природе, например, еще не синтезированные лекарства.

Несмотря на столь широкие потенциальные возможности, моделирование появилось существенно позднее, чем стали ясны законы квантовой механики, хотя они полностью описывают поведение молекул. Теоретически, после открытия уравнения Шредингера можно было сразу предсказать математическими методами не только температуру плавления льда или спирта, но и рассчитать трехмерную конфигурацию белка по его первичной последовательности. Здесь, однако, возникают две практические проблемы: во-первых, для этого нужно было бы сперва изобрести компьютеры (которые также появились существенно позже, чем квантовая механика), а во-вторых, эти компьютеры должны были бы обладать фантастической производительностью, которая на самом деле не достижима ни сейчас, ни в ближайшем будущем. За что же тогда присудили нынешнюю Нобелевскую премию?

Ответ заключается в том, что молекулярное моделирование в том виде, в каком оно появилось и существует до сегодняшнего дня, это искусство правильного выбора между слишком сложным и слишком простым. Иными словами, это искусство упрощения. Да, формально поведение молекул управляется квантовыми законами, но далеко не всегда квантовые эффекты заметно влияют на поведение молекул. Именно поэтому при моделировании большую часть молекул часто представляют как некие ньютоновские объекты, которые взаимодействуют друг с другом не сложнее, чем пластиковые шарики в сухом бассейне. С другой стороны, такое упрощение недопустимо в тех местах, где идут полноценные химические реакции, например, в реакционных центрах ферментов. Вся наука молекулярного моделирования как раз и заключена в промежутке между неподъемными для компьютеров квантовыми расчетами «из первых принципов» и упрощением до уровня упругих пластиковых шариков.

Заслуги нынешних нобелевских лауреатов заключаются в том, что им удалось разделить в молекулах взаимодействия, которые можно моделировать с разной физической точностью. Они же составили первые компьютерные программы, которые позволяют провести это моделирование.

Как именно ученым удалось разделить поведение молекул в модели, продемонстрировано в одной из первых совместных работ Карплуса и Левитта, опубликованной в 1972 году. Нынешние лауреаты моделировали спектры необычной молекулы — дифенилгексатриена, который за счет сопряженных связей является почти совершенно плоской молекулой. Ученые показали, что если разделить всю молекулу на пи-электроны и все остальное, то первые можно моделировать квантовыми расчетами, а то что осталось, — за счет классической механики. То, что такой подход эффективен, доказали результаты спектроскопии, которые полностью совпали с предсказанными.

Этот одиночный пример, хотя и сильно упрощенный, позволяет в некоторой степени понять, между какими Сциллой и Харибдой движется современное молекулярное моделирование. О том, как появилось это научное направление и в чем заслуга нынешних лауреатов, мы спросили одного из главных отечественных специалистов в этой области, Константина Шайтана.

Константин Шайтан:«Фактически, молекулярное моделирование — это численный эксперимент, который позволяет получить информацию, не доступную никаким обычным экспериментальным методам. Моделирование позволяет рассмотреть, как движутся молекулы, как они взаимодействуют друг с другом. По своей сути, молекулярная динамика, — это решение системы классических уравнений Ньютона для большого числа взаимодействующих частиц. Для миллиона атомов, которые содержатся в современных моделях, — это три миллиона уравнений. То есть три миллиона в квадрате потенциалов взаимодействий. Это огромные вычисления, поэтому первые модели строились на максимально простых системах.

Это направление возникло в тот момент, когда появились первые ЭВМ. Тогда это еще были ламповые машины, и первое, что стали на этих машинах моделировать, были жидкости. Это связано с тем, что развитой теории жидкости, в отличие от теории газа или твердого тела, в тот момент фактически не существовало. Именно поэтому моделирование жидкости было особенно интересно ученым. Любимым объектом такого моделирования в 50-е годы был жидкий аргон, то есть система атомов аргона, взаимодействие между которыми описывалось простой формулой — потенциалом Леннард-Джонса.

Когда появились полимеры, а затем и вспыхнул интерес к динамике биологических молекул, прежде всего белков, возникла задача — как моделировать эти объекты, ведь они сильно отличаются от воды. В отличие от жидкостей, в полимерах разные группы связаны химическими связями, молекулы могут быть как-то свернуты, и поэтому поведение полимеров сильно отличается от поведения того же жидкого аргона.

Одна из первых компьютерных программ, которая позволила моделировать именно полимеры, была разработана в СССР в Институте прикладной математики, нынешнем институте Келдыша. Ее автором стал тогдашний аспирант, Николай Кириллович Балабаев, это была его кандидатская диссертация. Он сейчас работает в Пущино, заведует лабораторией молекулярной динамики. Однако, из-за проводившейся тогда борьбы с кибернетикой, этой «продажной девкой империализма», мы были отброшены в развитии компьютерных технологий очень сильно назад. В то же время американские ученые тогда очень быстро вырвались вперед. Именно в этот момент Мартин Карплус и его коллеги очень быстро развили метод молекулярной динамики для исследования полимеров и биополимеров.

Сложность тех систем, за которыми ученые наблюдали все эти годы, конечно, очень сильно увеличилась. В конце 70-х годов речь шла о динамике единичных молекул белка. Это были рекордные расчеты на грани возможности, и даже такие компании, как IBM, использовали эти расчеты для нужд собственной имиджевой рекламы. К настоящему времени, в связи с появлением суперкомпьютеров с экзофлопными вычислениями, это направление чрезвычайно бурно развилось.

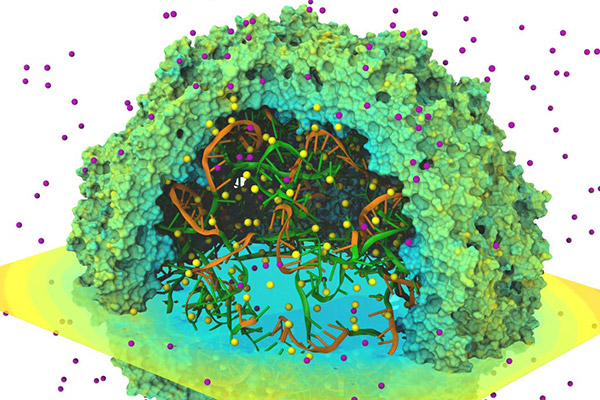

Системы, которые моделируются сейчас, это системы до миллиона атомов. Они могут представлять собой не отдельный белок, а, например, целый белковый комплекс в липидной мембране, да еще и окруженный огромным количеством молекул воды. Длительность процессов, которые можно моделировать, очень сильно выросла. Если прежде речь шла о пикосекундах (10-12), то теперь это уже десятые-сотые доли секунды. И это не просто цифры, это принципиальный момент, потому что от характерного времени моделирования систем зависит область применимости результатов: пикосекунды — это еще только физика, микросекунды — это уже биология.

Если говорить о личном вкладе нынешних лауреатов, то, Карплус, можно сказать, патриарх этой области. Я с ним виделся в 1991 году, когда он приезжал в СССР на семинар по динамике белков, который устраивал академик Гольданский. Поэтому мне очень приятно, что он дожил до Нобелевской премии.

Группа Карплуса в Гарварде очень много сделала для калибровки потенциальных полей между атомами, между разными степенями свободы в молекуле. Такая калибровка — важнейший момент для молекулярной динамики, и его группа сильно продвинулась в этом направлении. Сейчас есть несколько вариантов этих силовых полей, но гарвардская модель наиболее полная, она учитывает максимальное количество тех факторов, которые известны на сегодняшний день.

Конечно, работы Карплуса и его коллег не появились на пустом месте. Можно вспомнить Френка Стиллинджера, который очень много работал по динамике воды. Но в области биологии именно эта группа внесла наиболее важный вклад, поэтому присуждение премии нынешним лауреатам, безусловно, совершенно заслуженное.

Левитт и Уоршел тоже занимались динамикой, но на разных объектах. Левитт много сделал для применения моделирования в рентгеновской кристаллографии. Простой пример: современная биохимия немыслима без определения рентгеновской структуры белков. Эта работа, однако, всегда подразумевает не только эксперимент (собственно выращивание кристалла и получение картины дифракции), но и моделирование, расчет получившейся структуры. От дифракционной картины до трехмерной структуры — длинный путь. На последнем этапе там очень важны методы минимизации энергии, «подгонки» молекулы в наиболее естественное состояние, и делается это как раз методами молекулярной динамики.

Уоршел много работал над моделированием переноса протона. Это один из важнейших процессов в биологии, он задействован и в фотосинтезе, и в дыхании в митохондриях, да и в «чистой» химии много где участвует. Ключевой момент здесь в том, что когда меняется положение протона, меняются электронно-волновая функция системы и ее энергия. И вам нужно сопрячь в одном расчете изменение положения протона и соответствующее изменение электронной плотности. Для расчета таких процессов используются одновременно и классические и квантовые вычисления, их называют QM/MM-методы (quantum mechanics/molecular mechanics). И вот в их разработке Уоршел принял непосредственное участие.

То, что Нобелевскую премию дали именно за моделирование, — это симптоматично, это хорошо. Молекулярное моделирование сейчас — это уникальный инструмент, который изменил облик современной биологии. Хотя, честно говоря, я такого решения комитета никак не ожидал».

Александр Ершов

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(35):

| 17 +17−0 | Сяржук Мацін | 20:54:49 09/10/2013 |

Отличная, профессионально написанная статья. | ||

| 10 +10−0 | игорь козлов | 22:46:14 09/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Всё таки есть разница между научной статьёй и науно-популярной . В научной это не уместно , в научно-популярной - самое то . | ||||||||

| 7 +7−0 | Сяржук Мацін | 20:55:17 09/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Заголовок отдельно хорош. Завлечёт нехимиков, наверняка. | ||||||||

| 5 +6−1 | Гога П | 14:20:26 10/10/2013 | ||||||

| ||||||||

банда из США делает науку, а праведники из России разваливают отечественную науку, организуют молебны на начало сессии и кафедры теологии в вузах, а потом ездят лечиться к бандитам, ушедшим вперед лет на 100. При этом олигофрену, скрывающемуся под ником Silent, денег на такое лечение не дадут, и он вместе с остальным быдлом, которому тоже не интересна Нобелевская премия, будет подыхать здесь от рака своего межушного ганглия, славя Путина и проклиная США. | ||||||||

| 4 +5−1 | Vadim Avakyan | 06:12:00 10/10/2013 |

>"Нынешние лауреаты моделировали спектры необычной молекулы — дифенилгексатриена (...). Ученые показали, что если разделить всю молекулу на пи-электроны и все остальное, то первые можно моделировать квантовыми расчетами, а то что осталось, — за счет классической механики. То, что такой подход эффективен, доказали результаты спектроскопии, которые полностью совпали с предсказанными." Ну, вообще-то придумал разделять электронную оболочку молекулы на пи-электроны и все остальные ещё Хюккель в 1931. И соответствующий метод расчёта он тогда же разработал... Нынешние лауреаты в своих работах фактически использовали _уже_подробно_разработанные_ методы (точный расчёт, полуэмпирику, молекулярную механику - перечислены по убыванию точности и возрастанию быстроты расчёта), просто искусно их "срастив", так что стало возможно их использовать бок-о-бок для описания одной и той же молекулы, разбив её на части _без_резких_границ_ между ними (то есть: чтобы то, что происходит "за" этой условной границей, корректно влияло на расчёт, ведущийся для области "перед" этой границей - надо "перевести" результаты расчёта одним методом на язык другого метода). А это сделать было непросто, потому что изначально математические формулы у всех этих методов - разные... Просто например: для расчётов по молекулярной механике важно знать величину заряда на атоме в составе молекулы - а в строгом квантовомеханическом расчёте такая величина, как (электростатический) заряд атома, включённого в химические взаимодействия, просто не определена; такой характеристики формально нет! То есть приходится как-то выкручиваться... | ||

| 4 +4−0 | Ndjamena Chad | 23:26:49 09/10/2013 |

Ученые показали, что если разделить всю молекулу на пи-электроны и все остальное, то первые можно моделировать квантовыми расчетами, а то что осталось, — за счет классической механики. - метод Хюккеля, вестимо) | ||

| 4 +5−1 | игорь козлов | 21:00:56 09/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Статья должна быть написана так , что-бы её было интересно читать всем . | ||||||||

| 3 +3−0 | Максим М | 17:04:54 10/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Да нет, это слово "интимный" опошлили за последние 25 лет. У меня когда-то был проигрыватель грампластинок с кнопкой "Интим", которая понижала громкость. | ||||||||

| 3 +3−0 | Александр Малафеев | 13:03:49 10/10/2013 |

Исправьте "потенциала Леннарда-Джонса" на "потенциала Леннард-Джонса" ибо Леннард-Джонс это один человек. | ||

| 3 +3−0 | phalcon phalcon | 23:02:59 09/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Премию присудили изобреталелям основных моделей, т.е. за теоретическую работу по физике и химии а не за разработку программ. | ||||||||

| 3 +5−2 | Arizona Ranger | 22:43:03 09/10/2013 |

Фактически, первая нобелевка для айтишников! И прекрасный повод, чтобы подключиться к проектам типа Folding@home. | ||

| 2 +2−0 | Александр Миссюль | 14:26:13 10/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Нифига, в 1998 Поплу дали фактически за написание Gaussian | ||||||||

| 2 +4−2 | Гога П | 09:35:10 10/10/2013 |

Предлагаю на эту богомерзость ответить крестным ходом. | ||

| 2 +3−1 | Arizona Ranger | 00:46:20 10/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Ну это я утрировал чутка. | ||||||||

| 2 +2−0 | Arizona Ranger | 22:43:45 09/10/2013 |

Ну и статья прекрасная, только название с ненужной желтизной. | ||

| 2 +3−1 | Roman Balagula | 21:25:01 09/10/2013 | ||||||

| ||||||||

| 1 +1−0 | Maksim Zhuk | 15:18:50 10/10/2013 | ||||||

| ||||||||

Не чутка, а сильно. И врядли премию когда-нибудь получат айтишники(сисадмины, дизайнеры, веб програмисты и пр). Ученые, которые занимаются алгоритмами, квантовыми компьютерами и т.д. да. | ||||||||

| 1 +1−0 | Семен Лесников | 15:06:08 10/10/2013 |

Название текста пошловатенькое... | ||

| 1 +1−0 | Андрей М. | 07:32:08 10/10/2013 |

спасибо, ознакомился. | ||

| 1 +1−0 | Андрей М. | 07:28:46 10/10/2013 | ||||||

| ||||||||

IMBa computers ) | ||||||||