Опять в будущее

19:53 16/08/2013 Наука и техника

| „ | Спасибо автору. Прямо Техника Молодёжи в лучшие годы ) | “ |

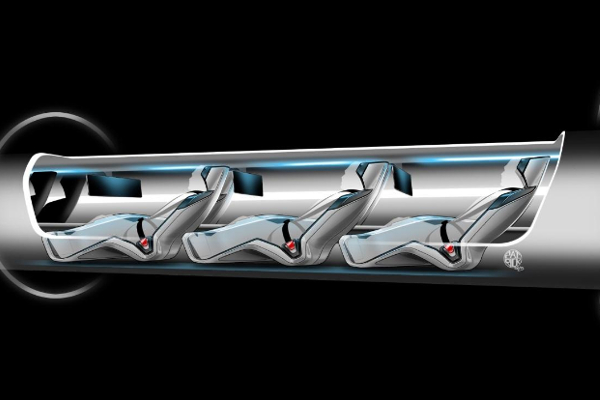

12 августа 2013 года глава компании Space X Элон Маск представил проект новой транспортной системы, названной им гиперпетлей. Это своего рода гибрид вакуумного поезда, транспорта на воздушной подушке и маглева.

Гиперпетлевой (hyperloop) состав движется на воздушной подушке в трубе, давление внутри которой составляет всего одну тысячную от атмосферного. За счет разреженной атмосферы конструкторы рассчитывают снизить затраты энергии на преодоление сопротивления воздуха, а благодаря линейным электродвигателям — разогнаться почти до скорости звука. Предприниматель, на счету которого уже как минимум проекты SpaceX и Tesla Motors, успешно доведшие идеи до воплощения в металле, утверждает, что подобная система будет на порядок дешевле обычной высокоскоростной дороги. «Лента.ру» решила посмотреть, какие еще футуристические проекты поездов предлагались в разное время в качестве потенциально революционных транспортных систем. Предложения, очень далекие от реализации (например, вакуумные поезда через Атлантику или Swissmetro), остались за рамками статьи.

Век пара и пневматики

Попытки усовершенствовать поезда инженеры начали предпринимать едва ли не сразу же после того, как по рельсам покатился первый паровоз. Уже в 1844 году начинает работать линия пневматической железной дороги — атмосферическая дорога до города Далки общей длиной 2800 метров. Поезда поднимались на холм при помощи пневматической системы, а спускались под действием силы тяжести, причем достигали при этом вполне пристойной даже по меркам 2013 года скорости в 64 километра в час. Между рельсами проходила труба диаметром 380 миллиметров, по которой перемещался соединенный с составом поршень, а на одной из станций стояли создающие разрежение в трубе насосы.

В 1846 году аналогичную дорогу построили в Лондоне, но из-за множества технических проблем она закрылась всего через год. В 1847-м была построена линия длиной 32 километра с пятью насосными станциями, поезда на ней разгонялись до 113 километров в час, однако с экономической точки зрения это чудо инженерной мысли оказалось бесперспективным. Эксплуатация обходилась в два с половиной раза дороже обычной железной дороги, и это еще без учета постоянно выходящих из строя кожаных прокладок на трубопроводах. Идея использовать пропитанные жиром прокладки для герметизации стыков в прямом смысле слова пришлась по вкусу английским крысам, так что создаваемое системой разрежение постоянно пропадало из-за прогрызенных соединений.

В 1864 году пневматическую дорогу длиной чуть больше полукилометра построили рядом с Хрустальным дворцом в Лондоне, и она уже обходилась без капризных трубопроводов: вагончики толкал или засасывал поток воздуха в тоннеле диаметром около трех метров. Для создания воздушного потока на одной из станций работал гигантский паровой вентилятор с диаметром лопастей примерно 6,7 метра (22 фута), однако и эта система проработала всего год. Большая линия из Ватерлоо в Уайтхолл так и не была завершена, хотя для нее заготовили железные трубы большого диаметра.

Менее радикальным решением было создание пневматических локомотивов, которые использовали в качестве источника энергии емкость со сжатым воздухом. Если пневматические дороги требовали специальных путей с трубопроводом вдоль рельсов или же проложенных внутри тоннелей, то пневматические локомотивы не так уж сильно отличались от паровозов. Среди таких машин нельзя не отметить «духоход», построенный в 1861 году русским инженером Сергеем Барановским и проработавший тоже всего лишь около года. По замыслу создателя, духоход должен был работать за счет накопленного в баллонах сжатого воздуха, а на станции эти баллоны менялись бы на заряженные; необходимая для полномасштабного внедрения пневмотранспорта инфраструктура так и не была создана.

Один вместо двух

Если духоход так и остался экспериментальным транспортным средством, то изобретению другого русского инженера, Ивана Эльманова, повезло больше. Несмотря на то что об обстоятельствах его появления известно весьма немногое (год, например, разные источники называют то 1820-й, то 1836-й), а сам Эльманов мог быть как инженером, так и механиком, его детище можно классифицировать однозначно — это была монорельсовая дорога. Длиной всего несколько десятков метров, с конным приводом, целиком из дерева, однако вполне работоспособная. Такие дороги, по некоторым данным, даже собрались строить в Крыму, но дело до практической реализации не дошло.

Монорельсовые системы неоднократно пытались довести до ума на протяжении всего XIX столетия, однако только в 1901 году удалось построить дорогу, которая успешно работает и сегодня. Речь идет о вуппертальском монорельсе в Германии, вагоны которого подвешены сверху на поднятом над поверхностью земли рельсе. Система проработала больше ста лет с довольно хорошими показателями аварийности (всего одна катастрофа с человеческими жертвами: пять человек погибло при падении вагона в реку в 1999 году), однако расширять ее так и не собрались за все время эксплуатации.

Подобная судьба ждала и большую часть иных монорельсовых систем, включая московскую, так как однорельсовый транспорт обладает целым рядом принципиальных недостатков. На станции подвесной дороги необходимо подниматься по эскалатору, но пути открыты со всех сторон, и пассажиры не получают защиты от непогоды, которую предоставляет метрополитен. За те же деньги, которые потребуется потратить на возведение эстакад, можно пустить линию обычного трамвая, который во всех городах с развитым общественным транспортом уже давно перестал быть громыхающей коробкой на гнутых рельсах.

Если говорить о технически интересных проектах монорельса, то нельзя не отметить идею монорельса гироскопического. Группа британских инженеров вместе с будущим мэром Костромы и губернатором Олонецкой губернии Петром Шиловским построила в 1909 году однорельсовый локомотив с бензиновым двигателем. Он перемещался по рельсу подобно мотоциклу, а устойчивость обеспечивал раскрученный до высоких оборотов гироскоп. Проект не смог набрать достаточно средств для того, чтобы пойти дальше прототипов, однако Шиловский построил двухколесную машину, а в 1919 году молодое советское правительство даже собралось проложить гиромонорельс из Петрограда в Царское Село. Но этому проекту предсказуемо не хватило денег: было построено 12 километров пути из более чем 25. Сам Шиловский, трезво оценив свои перспективы, в 1922 году предпочел уехать в Лондон.

От винта!

В то время как Шиловский размышлял, не стоит ли покинуть Советскую Россию в самое ближайшее время, другой инженер, Валериан Абаковский, построил аэродрезину. К этому моменту давно были известны аэросани, поэтому идея поставить двигатель с воздушным винтом на железнодорожный вагон витала в воздухе. В 1921 году Абаковский установил двигатель на дрезину, закрепил на его оси воздушный винт и создал аэровагон, который мог разгоняться до 140 километров в час.

Изобретение планировалось использовать как VIP-транспорт для советских руководителей, но буквально через несколько месяцев аэровагон разбился, сойдя под откос вблизи Серпухова на скорости 85 километров в час из-за разбросанных на путях камней. Пассажиры, среди которых была группа немецких коммунистов и Федор Сергеев (близкий друг Кирова и Сталина, известен как «товарищ Артем») погибли вместе с талантливым 25-летним изобретателем. Развитие аэровагонов было на корню загублено. Позже сын погибшего Сергеева счел эту аварию подстроенной диверсией.

Спустя десять лет к идее аэропоезда вернулись в Германии, где построили «рельсовый цеппелин» под руководством Франца Крукенберга. Инженер позаимствовал некоторые конструктивные решения у дирижаблей, использовал легкий алюминиевый каркас, мощный двигатель, и результат получился весьма впечатляющим: 230 километров в час! Обтекаемый корпус, если не смотреть на воздушный винт, кажется словно взятым с современной фотографии скоростного поезда, что и неудивительно: такая форма продиктована в первую очередь законами физики. Но, несмотря на рекордные показатели, «цеппелин» так и остался в единственном экземпляре: этот транспорт оказался шумным, небезопасным, а создаваемые винтом воздушные потоки выдували уложенный между путями гравий.

Во второй половине 1960-х американские специалисты пошли еще дальше и поставили на вагон турбореактивный двигатель, а в 1970 году в СССР создали аналогичный скоростной вагон-лабораторию. Оба экспериментальных вагона в первую очередь позволили ученым выяснить то, как ведет себя рельсовый транспорт на скоростях свыше 200 километров в час, но развития турбореактивные поезда не получили, равно как и поезда с воздушным винтом.

Шаром покати

Поезд, спроектированный Николаем Ярмольчуком в начале 1930-х годов в СССР, мог бы попасть в раздел про монорельс, если бы не одна важная особенность. У него не было ни колес, ни воздушной подушки, ни даже магнитной подвески. Вместо колес были шары с установленными внутри электродвигателями.

Вместо рельсов использовались бетонные лотки. В 1932 году прототип поезда, уменьшенный в пять раз, уже проходил испытания, развивая скорость до 70 километров в час. Расчеты показывали, что полноразмерный состав сможет разогнаться до 280 километров в час, при этом в силу особенностей пути шаропоезд окажется устойчивее обычного. В 1933 году принимается решение о постройке опытной шаровой дороги Москва — Ногинск с пропускной способностью до пяти миллионов человек в год, но тут проект сталкивается с критиками, которые обращают внимание на ряд принципиальных проблем.

Устойчивость бетонных лотков обернулась недостатком при создании стрелок. Очистка лотка от снега и льда зимой стала серьезной проблемой, а высококачественной резины для покрытия шаровых катков в СССР делали тогда очень мало, и ее постоянно не хватало другим отраслям промышленности. Переделка обычных путей в шаровые тоже оказалась непосильной задачей, и в итоге проект свернули по экономическим причинам. Впрочем, Ярмольчуку в определенном смысле повезло — его не посадили в тюрьму как некоторых иных вредителей, занимавшихся растратой ресурсов на заведомо провальные проекты.

Любимая игрушка фюрера

Кроме качественных изменений (винт вместо привода на колеса, один рельс вместо двух, шар вместо колеса), железные дороги пытались доработать количественно. Разумеется, практически все инженеры так или иначе хотели повысить скорость передвижения, однако история знает проект, который предполагал сделать их в первую очередь больше и шире.

Проект Breitspurbahn — ширококолейной железной дороги — курировал лично Адольф Гитлер. Колея должна была составить три метра, высота вагонов достигала бы семи с половиной, а ширина — восьми метров. Гитлеру пытались возражать, указывая на несовместимость такой дороги с уже существующей сетью, но приказ фюрера это отменить не могло. Были проведены работы по проектированию вагонов и локомотивов, но с 1943 года Германии становится уже не до проектов по строительству огромных железных дорог от Марселя до Ростова-на-Дону. После войны желающих реанимировать программу, которую называли любимым детищем фюрера, не нашлось.

На воздушной подушке

В 1960-х во Франции представили проект, который объединял монорельс, аэропоезд и транспорт на воздушной подушке. Детище инженера Жана Бертина парило над железобетонным рельсом в виде перевернутой буквы «Т», приводилось в действие турбовинтовым двигателем, и поздние прототипы даже могли перевозить до 80 человек по трассе длиной 18 километров. 5 марта 1974 года модификация локомотива I-80 HV поставила рекорд скорости в 430,4 километра в час, спустя год работы по тестированию системы начались и в США, но в декабре 1975 года Бертин умер, и без него конструкторы не смогли противостоять проекту TGV. Традиционные высокоскоростные поезда могли использовать те же пути, что и обычные городские электрички, а это оказалось решающим преимуществом.

В Великобритании, где тоже пытались создать экспрессы на воздушной подушке, рассудили аналогичным образом. Проект Tracked Hovercraft, который использовал комбинацию воздушной подушки и линейного электродвигателя, свернули в 1973 году, хотя работы тоже дошли до стадии натурных испытаний. Система нагнетания воздуха проиграла магнитной подвеске, оказавшись примерно на 15 процентов тяжелее.

Струнная система

Из недавних футуристических разработок, кроме гиперпетли, выделяется так называемый струнный транспорт Юницкого. Эта транспортная система, предложенная еще в 1977 году советским изобретателем Анатолием Юницким, до сих пор регулярно упоминается как проект, практически готовый к широкомасштабному внедрению. В разное время сообщалось о проекте строительства такой дороги в Хабаровске (2008 год), Объединенных Арабских Эмиратах, Московской области, но ни один из этих проектов не был реализован.

В основе системы струнного транспорта лежат рельсы, представляющие собой металлические коробы с протянутыми внутри стальными тросами. При помощи этих тросов рельсы крепятся на вертикальных опорах, причем изобретатель утверждает, что расстояние между опорами может превышать километр. Вагонетки либо подвешиваются к рельсу, как в случае в вуппертальским монорельсом, либо перемещаются по двум параллельно протянутым рельсам-струнам; двигатель может быть как электрический, так и внутреннего сгорания. Несмотря на множество предложений, которые Юницкий направлял в разные организации и в России, и за рубежом, дальше опытного стенда дело пока не продвинулось. К недостаткам системы причисляют практически все свойственные монорельсу пороки: от сложности обустройства стрелок до затрудненной эвакуации пассажиров при аварии на высоте больше десяти метров.

Сухой остаток

В контексте заявлений Маска наиболее интересен британский проект аэропоезда. По сути, Маск предлагает нечто подобное, только внутри трубы с предварительно откачанным из нее воздухом. И это заставляет задаться вопросом: если проходящий по открытой эстакаде проект аэропоезда не выдержал конкуренции с обычными экспрессами, то какая судьба ждет более сложный проект?

Скорость в 1200 километров в час является серьезным аргументом в пользу проекта, но пока что это немногим больше самолетов, для которых давно создана вся необходимая инфраструктура и все детские болезни которых излечены кропотливым трудом нескольких поколений конструкторов. Причем современные грузовые лайнеры берут более габаритные грузы, чем гиперпетлевой поезд, куда не влезет даже стандартный контейнер.

Прокладка трассы тоже вызывает вопросы: там, где нельзя проложить эстакаду с трубой, гиперпетлевой поезд придется пускать в тоннеле. А технологии, которая позволяет недорого прокладывать под землей многокилометровые тоннели, пока не существует: все разговоры о прожигающих скалы лазерах и ракетных двигателях остались на страницах научно-популярных изданий середины прошлого века.

Гиперпетля имеет перед авиацией, пожалуй, только одно преимущество: она чище с экологической точки зрения. Если человечество всерьез, а не на уровне бесполезных протоколов (заявленные цели Киотского протокола провалились, и большинство стран не только не снизило, но и повысило выбросы парниковых газов) озаботится проблемой глобального потепления, то замена авиаперевозок на гиперпетлевые может стать более реальной. Но пока что снижение парниковых выбросов вряд ли может стать решающим аргументом.

Алексей Тимошенко

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(96):

| 17 +18−1 | Silver Dmitriy S | 21:17:16 16/08/2013 |

Спасибо автору. Прямо Техника Молодёжи в лучшие годы ) | ||

| 12 +12−0 | Igor Nakrychsky | 22:04:21 16/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Мой любимый журнал был, а еще юный техник. | ||||||||

| 12 +13−1 | Алексей Тимошенко | 19:14:55 16/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Ой. Это опечатка, конечно, имелось в виду "больше". Спасибо за внимательность. | ||||||||

| 11 +11−0 | Silver Dmitriy S | 23:42:50 16/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Было время. А эта статья прямо как статьи на последней странице в ТМ, где про разнообразные диковинные машины рассказывали | ||||||||

| 10 +10−0 | Пархатый | 07:42:45 17/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Как раз вот на этой ноте и надо было заканчивать статью. Ограничением на сегодня является не скорость, а инфраструктура и трафик. После запуска аэроэкспресов в Москве скорость передвижения увеличилась колосально. А так статья интересная, понравилась. | ||||||||

| 10 +11−1 | Yuri Zubenko | 07:29:37 17/08/2013 | ||||||

| ||||||||

собственно, все минусы ИМХО из-за этого | ||||||||

| 10 +12−2 | Dmitrii Motorygin | 19:05:03 16/08/2013 |

//Скорость в 1200 километров в час является серьезным аргументом в пользу проекта, но пока что это немногим меньше самолетов Самолёты летают медленнее | ||

| 9 +9−0 | Рулон Обоев | 09:40:48 17/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Да, неплохо пишет и при этом адекватный и вменяемый, чем выгодно отличается от сами знаете кого | ||||||||

| 9 +11−2 | Amallric Van Duyke | 01:17:20 17/08/2013 | ||||||

| ||||||||

А они вообще не летают | ||||||||

| 8 +9−1 | Пархатый | 07:43:51 17/08/2013 |

Комментарий удалён. | ||

Самоутверждайтесь другими способами. | ||

| 7 +8−1 | Ivan Razumikhin | 17:58:04 17/08/2013 |

Комментарий удалён. | ||

в защиту автора не выносите свои суждения на общество, пишите ему в личку я вот с удовольствием узнал что-то новое | ||

| 7 +8−1 | Пархатый | 15:51:55 17/08/2013 |

Комментарий удалён. | ||

Какая странная русская фамилия у Вейнберга... | ||

| 6 +6−0 | Syzygy Cryo | 10:40:51 18/08/2013 |

Ох уж эти гуманитарии, размышляющие про науку... Во-первых, самолёт летает не "немного", а заметно медленней. Во-вторых, самолёты летают по расписанию. В-третьих, до аэропортов надо ещё добраться, что также отнимает время В-четвёртых, hyperloop значительно дешевле В-пятых, построить её легче и не нужно прокладывать ничего под землёй - труба располагается на опорах. Гиперпетле не нужны тоннели. | ||

| 6 +6−0 | Рулон Обоев | 09:36:26 17/08/2013 | ||||||

| ||||||||

не помню такого, но на всякий случай плюсанул ) | ||||||||

| 5 +5−0 | Dmitry Millet | 16:35:03 17/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Так и это еще не ездит -) | ||||||||

| 5 +5−0 | Рулон Обоев | 09:37:36 17/08/2013 |

Комментарий удалён. | ||

когда же Вы, сволочи, угомонитесь-то? | ||

| 5 +10−5 | Vickont | 00:31:22 17/08/2013 |

Занимательная физика книга 2 Я. И. Перельман 1936 год :))) Электромагнитный транспорт В железной дороге, которую предлагал устроить проф. Б. П. Вейнберг, вагоны будут совершенно невесомы; их вес уничтожается электромагнитным притяжением. Вы не удивитесь поэтому, если узнаете, что согласно проекту вагоны не катятся по рельсам, не плавают на воде, даже не скользят в воздухе, — они летят без всякой опоры, не прикасаясь ни к чему, вися на невидимых нитях могучих магнитных сил. Они не испытывают ни малейшего трения и, следовательно, будучи раз приведены в движение, сохраняют по инерции свою скорость, не нуждаясь в работе локомотива. Осуществляется это следующим образом. Вагоны движутся внутри медной трубы, из которой выкачан воздух, чтобы его сопротивление не мешало движению вагонов. Трение о дно уничтожается тем, что вагоны движутся, не касаясь стенок трубы, поддерживаемые в пустоте силою электромагнитов. С этой целью вдоль всего пути над трубой расставлены, на определенных расстояниях друг от друга, очень сильные электромагниты. Они притягивают к себе железные вагоны, движущиеся внутри трубы, и мешают им падать. Сила магнитов рассчитана так, что железный вагон, проносящийся в трубе, все время остается между ее «потолком» и «полом», не прикасаясь ни к тому, ни к другому. Электромагнит подтягивает проносящийся под ним вагон вверх, — но вагон не успевает удариться о потолок, так как его влечет сила тяжести; едва он готов коснуться пола, его поднимает притяжение следующего электромагнита… Так, подхватываемый все время электромагнитами, вагон мчится по волнистой линии без трения, без толчков, в пустоте, как планета в мировом пространстве. Что же представляют собой вагоны? Это — сигарообразные цилиндры высотой 90 см, длиной около 2,5 м. Конечно, вагон герметически закрыт, — ведь он движется в безвоздушном пространстве, — и подобно подводным лодкам снабжен аппаратами для автоматической очистки воздуха. | ||

| 5 +7−2 | A P | 00:26:04 17/08/2013 |

Комментарий удалён. | ||

А у тебя пупок не развяжется в таком тоне разговаривать? | ||

| 5 +5−0 | Алексей Тимошенко | 21:42:15 16/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Именно. Уплотнитель, правда, сожрали крысы, так как невкусный для Rattus norvegicus и Rattus rattus пластик делать еще не умели. | ||||||||

| 5 +7−2 | Алексей Тимошенко | 19:21:18 16/08/2013 | ||||||

| ||||||||

На расстоянии, скажем, в три тысячи километров, 1200 км/час даст 2,5 часа против трех часов и 20 минут (приблизительно) у самолета с его 900 км/час. Это в общем-то в большинстве случаев неважно, так как мы больше теряем в пробке у въезда в город на шоссе из аэропорта. Вот переход от поездов со скоростью 100 км/час к поездам со скоростью 150 км/час уже очень заметен. | ||||||||