«Споткнулись о кошку»

10:38 18/12/2016 Культура

| „ | Это особенность биологического вида "сотрудник". Они всеми силами стараются не превосходить своего начальника. Чувство самосохранения сэр | “ |

Какие способы коммуникации практикуют животные и есть ли у них подобие речи? Могут ли животные узнавать себя в зеркале? Свойственны ли животным дружба и душевная привязанность? Ведут ли они войны и мирные переговоры? Книга известного приматолога Франса де Вааля «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» отвечает на эти вопросы в контексте эволюции познания, — нового научного направления, получившего развитие в последнее десятилетие. Книга вышла на русском языке в издательстве «Альпина нон-фикшн». «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

Изучение познания оперирует скорее допустимым, чем невероятным. Тем не менее представление о scala naturae многих склонило к мнению, что животные лишены некоторых познавательных способностей. Нам твердили со всех сторон, что «только человек может то или это» — от планирования будущего (только человек думает о чем-то заранее) и беспокойства о других (только человек заботится об окружающих) до времени для отдыха (только человек понимает, что такое досуг). Последнее, к моему собственному удивлению, привело меня к полемике в голландской газете о различии между загорающим туристом и прикорнувшим на пляже тюленем. Мой оппонент, философ, полагал, что они разительно отличаются друг от друга.

На самом деле я считаю стойкие предубеждения относительно человеческой исключительности забавными, как, например, замечание Марка Твена: «Человек — единственное

животное, которое краснеет или при определенных обстоятельствах должно краснеть». Но, разумеется, большинство из этих предвзятых мнений излучает самодовольство и совершенно серьезно. Список предубеждений пополняется и обновляется каждое десятилетие, тем не менее им не стоит доверять, особенно учитывая, как трудно их опровергнуть. Правило экспериментальной науки утверждает, что отсутствие доказательств еще не доказательство их отсутствия. Если мы не можем обнаружить какую-либо способность у данного вида, нашими первыми мыслями должны быть: «А не просмотрели ли мы что-нибудь?» и «Подходит ли наш критерий к этому виду?».

Ярким примером служат гиббоны, которые когда-то считались отсталыми приматами. Гиббонам предлагали решать задачи, связанные с выбором между различными емкостями, веревками и палками. Раз за разом гиббонам не удавалось достичь результатов, сравнимых с результатами других видов. Применение орудий, например, изучалось с помощью банана, находящегося за пределами клетки, где содержались обезьяны, и палки, предоставленной в их распоряжение. Все, что следовало сделать гиббонам, — это взять палку и подвинуть банан поближе. Шимпанзе проделали бы это без колебаний, как и многие другие обезьяны. Но не гиббоны. Это озадачивало исследователей, учитывая, что гиббоны (известные также как малые человекообразные обезьяны) входят в ту же самую систематическую группу, что и другие обезьяны с крупным мозгом, а также человек.

В 1960-х годах американский приматолог Бенджамин Бек применил новый подход. Гиббоны приспособлены исключительно к жизни на деревьях. Они перемещаются сквозь лес с ветки на ветку, с дерева на дерево, повисая на руках, поэтому их еще называют брахиаторами (от греч. brachion — рука). Передние конечности гиббонов с коротким большим пальцем и удлиненной кистью предназначены именно для этого способа передвижения: они действуют скорее как крюки, а не как многофункциональные хватательные и осязательные приспособления большинства других приматов.

Бек, понимая, что умвельт гиббонов не включает уровень земли, а их руки не приспособлены к тому, чтобы поднимать предметы с ровной поверхности, внес изменения в одно из традиционных заданий. Вместо того чтобы положить веревки на землю, как это делалось раньше, Бек поднял их до уровня плеч обезьян, так что их стало легко ухватить. Не вдаваясь в подробности, животные должны были разобраться, каким образом веревки привязаны к съедобным предметам. Гиббоны справились с задачей быстро и эффективно, продемонстрировав тот же уровень сообразительности, что и другие человекообразные обезьяны. Очевидно, что предыдущие неудачи гиббонов были связаны с постановкой эксперимента, а не с их умственными способностями.

Еще один хороший пример — слоны. Долгое время ученые были убеждены, что эти толстокожие не способны использовать какие бы то ни было орудия. Слоны провалили тот самый тест с бананом, не прикоснувшись к палке. Неудачу слонов нельзя было объяснить тем, что они не способны поднимать предметы с ровной поверхности, так как слоны постоянно что-то подбирают с земли и часто — совсем крошечные предметы. Исследователи заключили, что слоны не разобрались в задаче. Никому не пришло в голову, что, возможно, это исследователи не разобрались в слонах. Как шесть слепцов, мы ходим вокруг большого зверя и ощупываем его, забывая, что, по определению Вернера Гейзенберга, «то, что мы наблюдаем, — это не природа как таковая, а природа, подвергнутая нашему методу задавать вопросы». Гейзенберг, немецкий физик, высказал это замечание по поводу квантовой механики, но оно в полной мере справедливо и для изучения разума животных.

В отличие от рук приматов, хватательный орган слона — это еще и нос. Слоны используют хобот не только для того, чтобы достать пищу, но и чтобы понюхать и потрогать ее. С их превосходным обонянием слоны точно знают, с чем имеют дело. Однако, поднимая палку, они закрывают свои носовые проходы. Даже когда слон подносит палку близко к пище, палка мешает ему эту пищу учуять. Это то же самое, если спрятанную вещь искать с завязанными глазами.

Как же тогда организовать эксперимент, который будет соответствовать анатомии и возможностям животного?

Во время своего посещения Национального зоопарка в Вашингтоне я встретился с Престоном Фёрдером и Дайаной Рейсс, которые показали мне, на что способен Кандула, молодой слон-самец, когда задача преподносится ему другим образом. Исследователи подвесили фрукты высоко над головой слона, вне его досягаемости. Они предложили слону несколько палок и прочный квадратный ящик. Кандула не обратил внимания на палку, но через некоторое время стал подталкивать ногами ящик. Он толкал его раз за разом строго по прямой линии, пока не установил точно под подвешенными фруктами. Тогда слон встал на ящик передними ногами, что позволило ему дотянуться хоботом до фруктов. Оказалось, что и слон может использовать орудия, если это правильные орудия.

Пока Кандула жевал свой приз, исследователи рассказали мне, как они меняли условия задания, чтобы усложнить слону жизнь. Они оставляли ящик в различных местах вне поля зрения слона, поэтому, когда Кандула замечал соблазнительную еду, ему приходилось восстанавливать в памяти решение задачи, не имея перед глазами орудия для ее решения. Помимо людей, человекообразных обезьян и дельфинов, обладающих крупным мозгом, немногие виды животных справились бы с этим, но Кандула, недолго думая, подгонял ящик со значительного расстояния.

Очевидно, что ученые нашли подходящий для данного вида тест. В поиске подобных методов даже такой простой параметр, как размер, может иметь решающее значение. Орудия, подходящие по размеру человеку, не годятся для самого крупного сухопутного животного. В одном из экспериментов ученые использовали зеркало, чтобы определить, узнает ли слон собственное отражение. Зеркало размером примерно метр на два с половиной метра поставили на землю за пределами ограждения территории, на которой содержались слоны. При этом зеркало было установлено под таким углом, что слон видел преимущественно собственные ноги за двумя рядами прутьев (зеркало удваивало их). Когда слону сделали на теле метку, видимую только в зеркале, он не обратил на нее никакого внимания. Приговор гласил: этот вид не способен к самоосознанию.

Но Джошуа Плотник, мой студент, видоизменил тест. Он предоставил слонам в зоопарке в Бронксе большое квадратное зеркало со стороной примерно два с половиной метра, которое установил непосредственно рядом с ограждением. Слоны могли потрогать и понюхать зеркало и даже заглянуть за него. В результате любопытство слонов заставило нас поволноваться. Слоны обычно не встают на задние ноги, поэтому при виде животных весом четыре тонны, опирающихся на шаткую стену, чтобы разглядеть, что там за зеркалом, мы перепугались не на шутку. Очевидно, что слоны пытались выяснить, что собой представляет зеркало, но, если бы стена рухнула, все могло бы закончиться охотой на слонов в нью-йоркских автомобильных пробках. К счастью, стена выдержала, а слоны привыкли к зеркалу.

Одна азиатская слониха по имени Хэппи узнала свое отражение. Помеченная белым крестом на лбу над левым глазом, она постоянно терла эту отметку, стоя перед зеркалом. Слониха сумела связать отражение с собственным телом. К настоящему времени Джош протестировал множество животных в Таиланде в рамках программы сохранения слонов, и спустя годы наше заключение подтвердилось: некоторые азиатские слоны узнают себя в зеркале. Справедливо ли это для африканских слонов, сложно сказать. До сих пор подобные эксперименты завершались кучей разбитых зеркал, потому что этот вид имеет привычку изучать незнакомые предметы с помощью энергичного взмаха бивней. Так что приходится делать непростой выбор между техническим оснащением и производственными показателями. По всей видимости, разбитые зеркала не означают, что африканские слоны не способны узнавать себя в зеркале. Скорее, здесь мы имеем дело со специфической для данного вида реакцией на новые предметы.

Трудноразрешимая проблема, стоящая перед исследователями, состоит в том, чтобы придумать задачи, способные заинтересовать животное и соответствующие его анатомии, характеру и возможностям органов чувств. Получив отрицательные результаты, нужно установить причины отсутствия внимания и мотивации. Не следует ожидать выдающихся достижений от выполнения задания, не вызывающего интерес. Мы столкнулись с этой проблемой, когда изучали способность распознавать лица у шимпанзе. В то время наука провозгласила, что способность человека узнавать лица уникальна, так как люди справлялись с этим лучше, чем другие приматы. Никому не пришло в голову, что другие приматы вынуждены были распознавать лица людей, а не подобных себе приматов. Когда я спросил у одного из пионеров этой области науки, почему методика исследований ограничивается человеческими лицами, он ответил, что если примат не способен распознавать лица людей, значительно отличающиеся друг от друга, то он точно не справится с распознаванием приматов.

Но когда Лиза Парр, моя коллега из Национального центра изучения приматов имени Йеркса в Атланте, проверила, смогут ли шимпанзе узнавать по фотографиям представителей собственного вида, они превосходно с этим справились. На экране компьютера испытуемым показывали портрет шимпанзе, за которым немедленно следовали два других. Второй портрет представлял в ином ракурсе того же шимпанзе, что и на первом портрете, а третий — другого шимпанзе. Приученные находить сходство (методика, известная как тест на отнесение предъявляемого объекта к заданному образцу), шимпанзе без труда определяли, какие портреты изображают одну и ту же обезьяну. Шимпанзе даже устанавливали родственные связи. После того как им показывали портрет самки шимпанзе, они должны были определить, на каком из двух портретов детенышей — ее собственный. Шимпанзе делали правильный выбор, основываясь исключительно на внешнем сходстве, так как не встречали никого из изображенных обезьян в жизни. Примерно так мы, листая семейный фотоальбом, можем легко определить, кто из представленных на изображениях людей — кровные родственники. Получается, что шимпанзе умеют распознавать лица не хуже нас. Сейчас общепризнано, что этой способностью обладают все приматы, тем более что у человека и других приматов за нее отвечают одни и те же области мозга.

Другими словами, что-то существенное для нас — например, черты лица — может быть несущественным для других видов. Животные обычно знают только то, что им нужно знать. Мастер наблюдений за животными Конрад Лоренц был убежден, что для успешного изучения животных необходимо интуитивное понимание, основанное на любви и уважении. Это интуитивное понимание Лоренц рассматривал как самостоятельный подход, отличный от методологии естественных наук. Умение сочетать оба этих подхода — одновременно и трудная задача, и вознаграждение при работе с животными. Пропагандируя то, что он называл Ganzheitbetrachtung (нем. «комплексный подход»), Лоренц призывал увидеть животное целиком, прежде чем фокусироваться на его отдельных частях: «Невозможно решить комплексную исследовательскую задачу, если концентрироваться на какой-либо отдельной ее части. Напротив, следует постоянно переходить от одной части к другой — способ, который может показаться чрезвычайно поверхностным и ненаучным для мыслителей, придающих значение строгой логической последовательности, — и при этом знание о каждой из частей будет постоянно накапливаться».

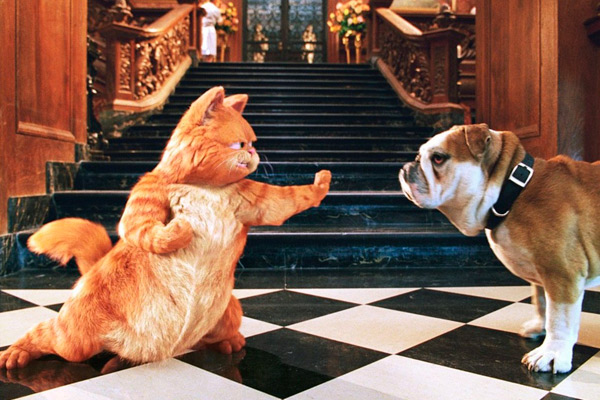

Неразумность пренебрежения этим советом была продемонстрирована при попытке повторить одно классическое исследование. Домашних кошек помещали в небольшие клетки, где они начинали бродить из стороны в сторону, отчаянно мяукать и тереться о стенки клетки. При этом кошки случайно задевали заслонку, открывающую дверцу, что позволяло им выбраться из клетки и получить причитающийся за это кусок рыбы. Исследователей впечатлило, что все испытуемые кошки вели себя одинаково — терлись о клетку, чему, по мнению исследователей, они научили кошек, награждая их рыбой. Этот эксперимент, первые осуществленный Эдвардом Торндайком в 1898 году, считался доказательством того, что даже кажущееся разумным поведение (освобождение из клетки) объясняется научением в ходе проб и ошибок. Это был триумф «закона эффекта», согласно которому поведение, ведущее к положительным результатам, повторяется.

Когда американские психологи Брюс Мур и Сьюзан Статтард спустя десятилетия повторили этот эксперимент, они обнаружили, что в поведении кошек не было ничего особенного. Кошки выполняли обычный ритуал Köpfchengeben (нем. «давать голову»), который все кошачьи — от домашних кошек до тигров — используют для приветствия и проявления симпатии. Они трутся головой или боками об объект, к которому испытывают расположение, а если объект недоступен, переносят внимание на неодушевленные предметы, например ножки стола. Исследователи показали, что приз в виде еды не требуется: единственной причиной поведения кошек служило присутствие знакомых им людей. Без всякого обучения любая кошка, увидев знакомого человека, начинала тереться головой, боками и хвостом о внутреннюю поверхность клетки, открывала заслонку и оказывалась на свободе. Оставленные в одиночестве, кошки ничего подобного не делали, поэтому не могли освободиться. Очевидно, что классический эксперимент описывал не обучение, а приветствие. Публикация воспроизведения этого эксперимента вышла с говорящим подзаголовком «Споткнулись о кошку».

Урок состоит в том, что, прежде чем изучать какое-либо животное, нужно познакомиться с его типичным поведением. Могущество условных рефлексов не подлежит сомнению, но ранние исследователи полностью игнорировали другую важную часть информации. Они не рассматривали, как советовал Лоренц, весь организм в целом. Животные проявляют множество безусловных рефлексов, а также поведение, которое естественным образом формируется у всех представителей данного вида. Вознаграждение или наказание способно воздействовать на это поведение, но не может быть ответственно за его создание. Причина, по которой все кошки вели себя одинаково, заключалась в естественном поведении кошачьих, а не в выработанных исследователями условных рефлексах.

Область эволюции познавательной деятельности требует от нас рассматривать вид как целое. Что бы мы ни изучали — анатомию руки, многофункциональность хобота, распознавание лица или ритуалы приветствия, необходимо познакомиться со всеми особенностями животного, включая его происхождение, прежде чем пытаться определить его умственное развитие. И вместо того, чтобы проверять, обладают ли животные способностями, в которых преуспели мы сами, — «волшебными колодцами» нашего вида, такими как язык, — не лучше ли выяснить, нет ли у животных собственных достижений? Поступая подобным образом, мы не просто сделаем «лестницу природы» Аристотеля более пологой, мы сможем рассматривать классификацию существ как куст со множеством ветвей. Это откроет перед нами перспективу запоздалого признания, что разумную жизнь можно обнаружить не только посредством дорого стоящих экспедиций в дальний космос. Она в избытке имеется здесь, на Земле, прямо под нашим нечувствительным носом.

Перевод Николая Майсуряна

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(35):

| 9 +0−0 | Гена Шмидт | 14:38:08 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Это особенность биологического вида "сотрудник". Они всеми силами стараются не превосходить своего начальника. Чувство самосохранения сэр | ||||||||

| 8 +0−0 | Meta Eye | 12:26:42 18/12/2016 |

Приматы, приматы… птицы далеко не глупее тех же кошек, а по скорости обработки информации в полете уж точно обходят всех животных. Говорю как человек, давно живущий с птицами. По числу и силе эмоций птицы абсолютно не уступают человеку ни в горе, ни в радости, ни в печали, а в выражении своей любви к ближнему намного эмоциональнее и - возможно - глубже. Только дурак может оценивать интеллект с размером мозга. То, как использует свой интеллект люди - одна срамота и кошмар в сравнении с животными. Ни один вид на земле не разрушал сознательно собственную среду обитания и не уничтожал себе подобных в бесчисленных войнах, не смотря на религиозность и пр. И воз и ныне там... А у исследованию души животных наука фактически до сих пор не прикасалась, чтобы там не болтали периодически научные новости. Потому что исследование это начинается с постижения собственной души, но это науке неинтересно... так как сначала придется расписаться в тупиковости собственного развития… | ||

| 6 +0−0 | Oliver Heviside | 12:52:23 18/12/2016 |

Мврк Твен явно не имел собак, мало того, не был "собачником" в определённом понимании этого слова! "Краснеть" - это прилив крови к лицу в связи с повышенным давлением от понимания совершенного проступка и для животных- понимание совершенного проступка проявляется отворачиванием взглада от хозяина (не люблю этого слова- надо говорить - "друга"), падение ниц, и даже закрывание глаз лапами! Далее распространяться - нет времени | ||

| 6 +0−0 | Солнечный Гриб | 11:44:48 18/12/2016 |

Звери умные в специфических задачах и гораздо более приспособленные к среде. Человек вообще странное создание, - ни шерсти чтобы спасаться от перепадов температур, ни шкуры, чтобы защищать от укусов, ни мощных челюстей, ни особых анатомических приспособлений к среде, в которой надо выживать. Только мозг, который может решать сложные абстрактные задачи, если человека долго этому обучать (десятилетия). Звери по интеллекту где-то на уровне человеческого ребёнка | ||

| 5 +0−0 | cosmic wind2.0 | 17:18:48 18/12/2016 |

Комментарий удалён. | ||

В поликлинику, для опытов! | ||

| 5 +0−0 | Игорь Иванов | 11:17:26 18/12/2016 |

эээ... есть такая наука - этология, интересующимся рекомендую почитать «Непослушное дитя биосферы» Виктора Дольника. Вообще, вещи, выдаваемые героями статьи за открытия отнюдь не новы и известны довольно давно, хуже того, венец творения, поставленный в аналогичные обстоятельства начинает тупить не хуже слонов и гиббонов... вот у меня на неделе сотрудник принтер сломал, потому что перепутал кнопки включения и подачи бумаги, и давил на последнюю до выхода ее из строя... казалось бы при чем здесь жЫвотные | ||

| 3 +0−0 | Гена Шмидт | 14:34:26 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Ваша потребность говорить "друг" вместо "хозяин" тоже из этой оперы. На самом деле хозяин для собаки это вожак | ||||||||

| 2 +0−0 | Александр Тишин | 21:24:54 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Вы не совсем правы. Человек в первую очередь - гений коммуникации. Именно поэтому мы создали огромное множество языков для самых разных случаев и задач. И именно поэтому наша "техническая эволюция" пошла в направлении бурного развития информационных технологий. | ||||||||

| 2 +0−0 | sergei bagrov | 19:20:24 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Для собаки, человек - это хозяин, а для кошки - обслуживающий персонал. | ||||||||

| 2 +0−0 | Gary | 18:34:38 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Не исключено, что все они (и неандертальцы, и эволюционировавшие) видят в тебе австралопитека. | ||||||||

| 2 +0−0 | cosmic wind2.0 | 17:15:40 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Да? А первого Января? | ||||||||

| 2 +0−0 | Oliver Heviside | 12:54:02 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Плохо она была отмуштрована! Выходить из строя до приказа "разойтись"- никто не имеет права! | ||||||||

| 1 +0−0 | Igor Pshenichnikoff | 00:13:32 19/12/2016 |

Годная статья! Особенно про тест на самоосзнание в зеркале рад, что упомянули. Самое интересное, что пройти его могут только человек, высшие приматы, азиатские слоны, дельфины, белухи и азиатские сороки. Но этого мало - человека делает человеком именно абстрактное мышление и умение строить стратегии, то есть видеть закономерности и уметь воспроизводить их, достигая результата к которому наблюдаемая закономерность привела. Таким образом человек и научился добывать огонь, получив громадное эволюционное преимущество, которе по сути положило начало восхождению человеческой цивилизации. Слон добывает себе еду, чтобы утолить голод, и он пробует различные методы помогающие(палки, ящики и тд) ему в этом. Но слон не может абстрактно мыслить, а следовательно понять, что еду можно создавать просто выращивая ее(а точнее создавая для растений условия, чтобы они выросли). Когда человечество принялось за земледелие - это привело к оседлости - оседлость и достаток в еде привели к росту численности - рост численности привел к появлению городов - большое количество людей на ограниченной площади привело к циркуляции идей - а циркуляция и идей в свою очередь, привели нас к современному миру... | ||

| 1 +0−0 | Igor Pshenichnikoff | 23:34:05 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Термиты разрушают среду обитания окружающих видов адаптриуя ее под себя. Этим же занимаются бактерии и вирусы убивая нас и животных(среду в которой они сами же обитают). Потому что в эволюции нет цели жить всем вместе долго и счастливо - жизнь для эволюции это борьба за выживание. К исследовнию души наука не прикасалась лишь потому, что у нее нет доказательств ее существования, в принципе как и бога. Научный метод не доказывает, что что-то есть или нет - научный метод ищет доказательства выдвигаемым гипотезам и если таких доказательств нет, то гипотеза отметается. Душами, богами, единорогами заниматься - это удел философии и фантастики. | ||||||||

| 1 +0−0 | Неизвестно Неизвестно | 14:39:52 18/12/2016 |

Что там слоны. Даже муравьи узнают себя в зеркале: Ссылка на elementy.ru | ||

| 0 +0−0 | Александр Тишин | 04:37:46 19/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Это действительно маленькая задача. И не по той причине, что я как-то вас принизить хочу, а потому, что задача частная и узкоспециальная. Но вы ведь не поняли, о чем я! Я сейчас не "художку" Лема предлагал вспомнить, а конкетную и серьезную футурологическую работу. Стругацких же я и сам не жалую, если уж на то пошло, а всей фантастике предпочитаю Ф.К. Дика :) ИТ - это и не наука, как, собственно и математика - это инструменты для облегчения и ускорения коммуникации и обработки информации. Языки, протоколы, шифрование и прочее - вполне вписываются в контекст любви человечества придумывать для всего вокруг названия и определения, таким образом упорядочивая мир вокруг себя. Предлагаю вернуться к изначальному тезису о том, что человек - именно что "гений коммуникации" и в этом наше главное отличие от других представителей животного мира. Ни одно другое создание не способно передавать и обрабатывать настолько сложную информацию. | ||||||||

| 0 +0−0 | Vladimir Buylov | 00:28:26 19/12/2016 | ||||||

| ||||||||

ИТ никая не наука, это чистая технология. Computer Sciences это лишь вывеска для манипулирования большими деньгами. Моя "маленькая задача" это энергетика Онтарио. Это zOS, DB2 и многое другое. | ||||||||

| 0 +0−0 | Александр Тишин | 22:55:18 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

Потому вы крайне узко мыслите. Вы лишь исполнитель и видите свою маленькую задачу, выполняете ее. Сам факт развития информационных технологий, опережающих иные области науки, говорит о том, что разум человека "заточен" именно под коммуникативность. Человечество развивает их не потом, что "надо", а потому, что получается, понимаете? Еще рекомендую почитать футурологическую работу С. Лема "Сумма технологий". Там процесс познания человечеством мироздания неплохо разложен по косточкам. | ||||||||

| 0 +0−0 | Vladimir Buylov | 21:53:47 18/12/2016 | ||||||

| ||||||||

В чем эти информационные технологии бурны? В том что закапываются в землю огромные ресурсы, которые можно было бы потратить на более насущные нужды человечества. Дети на Земле еще мрут от голода и болезней. Информационные технологий на сегодня это просто один из способов в ограниченных масшбатах перераспределять деньги в свою пользу. Примерно как кино, или театр. Ну или для обмена никому не интересными мыслями здесь на ленте. Я всю жизнь проработал и работаю в ИТ. | ||||||||