Нелепые исторические подделки

08:47 29/08/2015 Статьи

| „ | Лучший способ помешать взглянуть на личность Сталина правильно - инициировать ревизию истории с тем, чтобы взглянуть на его личность снова неправильно.

Сталин не был демократом. Сталин не был гуманистом. Но не был и кровавым тираном. Он был большевиком - сыном своей эпохи. Репрессия 30-х не была из...читать полностью | “ |

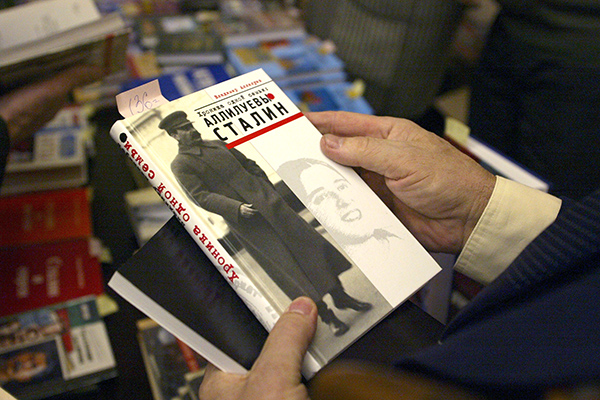

Биографический жанр — самый популярный в современной исторической литературе. Российским авторам биографии иностранных лидеров удаются лучше, чем отечественных, — работы о советских руководителях нередко политизированы, не всегда достоверны, а порой и вовсе основаны на поддельных документах. О том, с чем это связано и как ориентироваться читателю в книгах биографического жанра, рассказал в летней читальне на ВДНХ историк, автор книги «Сталин. Жизнь одного вождя» Олег Хлевнюк. «Лента.ру» записала основные тезисы его выступления.

Цель биографии вождя — пропагандаВ советский период биографический жанр продолжал развиваться. Вожди первого плана — Сталин, Ленин — были в СССР объектом культа и изучения исключительно официальной историографией, то есть не просто каким-то конкретным автором, но целым коллективом. Как правило, все это издавалось, взвешивалось, рецензировалось в Институте марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС.

«Ленин. Краткая биография» и сталинская биография были официозом, но если первую писали ученые-пропагандисты из официальных структур, то вторую по большей части писал и правил сам Сталин. Этот текст есть в архиве, с огромным количеством исправлений, вписанных пассажей, порой очень любопытных: иногда Сталин вписывал прославлявшие самого себя строки. Он же подбирал иллюстрации к публикации и относился к этому очень серьезно. Например, свое немного нелепое фото в буденовке, видимо, времен Гражданской войны, он забраковал.

После Сталина наступили другие времена, но советские вожди продолжали обзаводиться разными биографическими изданиями — можно вспомнить хотя бы биографичные брежневские книги «Малая земля», «Целина», «Возрождение». Трилогия была хорошо написана и должна была пробуждать к вождю теплые, положительные эмоции, что, вероятно, и происходило. Нужно сказать, что эти книги были написаны очень разумно, они небольшие, легко читаются, что было важным и основательным пропагандистским приемом.

Зачем Хрущев поставил памятник ДзержинскомуВ хрущевском периоде многое поменялось в подходе к биографии. Тогда рамки свободы, в том числе в отношении биографического жанра, немного расширились. Произошло это, прежде всего, по политическим причинам. С одной стороны, Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие вожди, которые были в то время в опале, не были объектами биографических исследований, труды о них так и не появились, зато было привлечено внимание к другим личностям, которые считались политически выгодными.

Одной из важнейших задач Хрущева было противопоставить ленинский период с господствующей демократией и правильным социализмом сталинскому периоду, который, как известно, Никита Сергеевич критиковал. Соответственно, было необходимо возвысить ленинский период, и не только за счет самого Владимира Ильича, но и тех людей, которые его окружали. Их было не так много, большая часть из них погибла в 1930-е годы, другие стали оппозиционерами, но из тех, кто оставался, попытались слепить пантеон.

В этом смысле очень характерна фигура Феликса Дзержинского, оказавшегося очень удобным вождем. Он был пусть и не первого ряда, но соратником Ленина. С другой стороны, он очень вовремя умер в 1926 году, поэтому не стал жертвой репрессий. В результате о Дзержинском в этот период стали писать, снимать фильмы.

О многом свидетельствует последовательность событий: 1956 год — ХХ съезд партии, 1957 год — открывают Детский мир на Лубянке, который корректировал прежний символизм этого места. В 1958 году устанавливают памятник Дзержинскому, вокруг которого сегодня так много споров, но тогда он стал символом изменения роли карательных органов в советской системе. Дело в том, что из имеющихся руководителей этих органов один только Феликс Эдмундович оставался революционным, ленинским символом. Трудно представить себе на площади памятник Ягоде, Ежову или Берии.

Как выбрать подходящего вождя для пропагандыБыли и другие политические деятели, которых также стали поднимать на щит. Это делалось для того, чтобы показать, что в сталинский период не все были плохими вождями, ведь эта тема, естественно, поднималась. «Если вы критикуете Сталина, то где вы были сами?» — этот вопрос очень часто как бы задают Хрущеву до сих пор. Поэтому он старался показать, что нет, мы были на месте, пытались как-то противостоять сталинскому произволу, хотя это и не было так заметно.

Было придумано несколько таких персонажей, один из них — Павел Постышев, секретарь общесоюзной Компартии, соратник Сталина, затем стал партийным секретарем на Украине. Везде он проявил себя достаточно жестким политиком, однако он пострадал, его расстреляли. Поэтому при Хрущеве слепили легенду о том, что он якобы вступил в конфликт со Сталиным, противостоял репрессиям и так далее. В речь Хрущева на XX съезде партии даже попал фрагмент о том, что на пленуме ЦК в 1937 году Постышев выражал сомнения в виновности одного из арестованных своих сотрудников: «Я этому не верю… Я себе не представляю, как можно пройти тяжелые годы с партией и потом в 1934 году пойти к троцкистам. Странно это…» Хрущев подробно говорил о том, что Постышев пострадал за противодействие сталинскому курсу репрессий.

Правда потом, когда открылись архивы и стали доступны стенограммы пленумов, выяснилось, что цитата была усечена. На самом деле Постышев продолжил фразу так: «Странно это. Какой-то у него червь был все время. Когда этот червь у него появился — в 1926 ли году, в 1930-м, это трудно сказать, но, очевидно, червь какой-то был, который какую-то работу проделал для того, чтобы он попал в стан врагов». Такие политически мотивированные легенды были основанием для написания новых биографий. О Постышеве, например, писали как о «правильном» лидере, вспомнили даже, что в 1935 году по его инициативе были возвращены новогодние праздники и елки.

Другая из фигур этого ряда — Сергей Киров. Он был верным и вполне лояльным соратником Сталина, но, в конце концов, стал жертвой террористического акта одиночки Леонида Николаева. При Хрущеве придумали версию, что Кирова на самом деле приказал убить Сталин, потому что партийный деятель выступал против вождя, возглавлял некую оппозицию ему. Такая версия фактически стала при Хрущеве официальной. Сейчас мы знаем, что она вряд ли соответствовала действительности, несколько комиссий, работавших над этим делом и искавших доказательства убийства Кирова в результате заговора сверху, ничего не нашли. Тем не менее Киров стал героем, непричастным к злодеяниям Сталина, более того, сопротивлявшимся им. О нем было написано множество биографий, которые выходили как во времена Хрущева, так и позднее.

Такие биографии появлялись не только под официальными грифами партийных институтов, но в виде обычной публицистической литературы, в частности в известной серии «Жизнь замечательных людей», которая выходит до сих пор. Нужно сказать, что в брежневский период в этом смысле многое изменилось, биографии стали писать менее активно.

Почти не писали о Григории Орджоникидзе, который покончил жизнь самоубийством (Олег Хлевнюк придерживается этой версии. Согласно другой теории, грузинский большевик был убит —прим. «Ленты.ру»). Редко вспоминали о Кирове, о Сталине пытались вообще ничего не говорить. В общем, в эти годы вышло несколько биографий «безопасных» вождей: Якова Свердлова, который умер очень рано и не вызывал в обществе никаких отрицательных эмоций, того же Феликса Дзержинского, Георгия Чичерина, отошедшего от власти в середине 1920-х годов, Вячеслава Малышева, известного наркома танковой промышленности.

Почему биографии советских вождей пишут иностранцы или публицистыОчень любопытные вещи произошли в перестройку: первое время биографии вообще перестали публиковать. В той же серии ЖЗЛ долгие годы, практически 10 лет, не появлялось почти никаких биографий советских вождей. Конечно, здесь можно сказать, что это была определенная редакционная политика, что старались в это дело не вмешиваться, боялись какой-то ненужной реакции. Очевидно, что многое зависело и от историков — они не предлагали обществу и издательствам хорошие, качественные тексты. Можно вспомнить трилогию Дмитрия Волкогонова: «Сталин», «Троцкий», «Ленин». Это было неплохо для того времени, он ввел в оборот какие-то новые материалы, однако это были очень хаотичные и не очень понятные тексты, они вызывали интерес скорее в силу новизны проблематики, чем своего содержания.

Прошло время, и только в 2002 году в ЖЗЛ появилась книга о Ленине. Интересно, что она была написана Робертом Пейном еще в 1964 году. Конечно, за 38 лет книга не могла не устареть. За прошедшие десятилетия научное сообщество накопило по этой теме много знаний, появилось огромное количество новых документов о Ленине. Появление книги Пейна отражало определенную тенденцию: биографии ряда «спорных» вождей публиковались в исполнении иностранных авторов. Так позже в ЖЗЛ опубликовали книгу Уильяма Таубмана о Хрущеве. Выбор был безошибочным со всех точек зрения. Во-первых, это качественная работа. Во-вторых, прохрущевские симпатии автора не вызывали резкой реакции, поскольку автор был иностранцем.

Можно заметить еще одну важную тенденцию в серии ЖЗЛ — биографии советских вождей в ней до сих пор пишут в основном публицисты. Писатель Святослав Рыбас написал о Сталине и Громыко, журналист Алексей Волынец — о Жданове, бывший партработник Виктор Прибытков — о Черненко, у которого он был помощником. Есть только несколько биографий, написанных профессиональными историками — это все тот же Таубман или, например, Георгий Чернявский с его книгой о Троцком.

Обратная ситуация сложилась с биографиями дореволюционных деятелей. О них в основном пишут профессиональные историки. Видимо, это связано с наличием определенной историографической традиции. Историки досоветского периода оказались подготовлены лучше к тому, чтобы восполнить растущий интерес к биографиям.

Написанные публицистами биографии советских вождей, нередко достаточно качественные, тем не менее отличаются некоторыми особенностями. В них слабо прописан исторический контекст, что очевидно отражает уровень подготовки автора. Особый акцент делается на личную жизнь и пикантные детали из жизни вождя. В принципе это важно, но очевидно, что политический лидер интересен нам своей деятельностью. Публицистические биографии в этом смысле недостаточны.

Важной причиной этой слабости публицистических биографий является плохое знание источников, опора на сомнительные материалы в ущерб архивам и документальным публикациям. Например, публицисты предпочитают мемуары, с их яркими характеристиками и деталями. Однако у мемуаров, как известно, есть существенный недостаток — они лишь в некоторой степени достоверны.

Сейчас есть возможность проверять мемуары при помощи других источников. Например, многие мемуаристы, которые работали в сталинское время, всегда пишут о том, что они были у Сталина на приеме в кабинете. Журналы посещений кремлевского кабинета вождя позволяют проверить эти утверждения. Часто мы получаем негативный результат, что должно учитываться при использовании тех или иных мемуаров, однако публицисты обычно не заинтересованы в проведении такого анализа источников, ведь это предполагает отказ от ярких, выигрышных мемуарных свидетельств.

Как писатели переписывают историюПоскольку источников для биографий не хватает, их начинают изобретать. Фальшивые документы — не такая большая редкость в истории. Что касается советской истории, то их начали изготавливать еще в довоенные годы, и потом поток создания фальшивок только увеличивался.

Наше время также отмечено расцветом поддельных документов. Родоначальником новейших подделок я бы назвал писателя Владимира Успенского, автора вышедшей в конце 1980-х годов книги «Тайный советник вождя». Она вызвала колоссальный интерес, ее тираж составил сотни тысяч экземпляров. Эта книга была публицистическим произведением, но, как утверждал Успенский, он писал ее на основании рукописи одного тайного советника Сталина, долгие годы работавшего при нем. Особо секретные документы этого человека якобы попали в руки автора и легли в основу произведения.

Этот пример оказался заразительным. Мы столкнулись с потоком подделок. Их жертвой стал, например, писатель Владимир Карпов, автор известной книги «Генералиссимус». Наиболее «сенсационные» открытия в этой книге основаны как раз на поддельных документах: соглашении НКВД с Гестапо, отчете Берии о результатах массовых репрессий, который свидетельствовал о том, что из всех осужденных врагов народа 90 процентов были евреями, и так далее. Способы и обстоятельства изготовления этих фальшивок, а также их авторы нам практически не известны, и такие сфабрикованные материалы без труда опровергаются подлинными документами.

Одна из известных последних подделок — «дневники Берии». Они появились после очень долгой пропагандистской кампании, в которой участвовали даже многотиражные центральные газеты. Этот «Личный дневник Берии» выходит до сих пор, его автор — публицист, пишущий под именем Кремлев. Он известен в кругах поклонников апологетической литературы, в том числе публикациями о Берии. «Дневники» — прямое продолжение этого творчества Кремлева.

Конечно, и в этом случае читателю не были предъявлены какие-нибудь подлинные «записи Берии», что позволило бы, по крайней мере, провести графологические сопоставления. Кремлев объяснял, что получил документы, конечно, от засекреченного источника, причем не в виде копий, а в виде компьютерного набора. Объяснение нелепое, но понятное — как иначе оправдать отсутствие подлинника.

В случае с «дневниками Берии», как и в других подобных случаях, историки без особого труда могут доказать факт фальсификации. Тот же Кремлев, судя по всему, никогда не работал в архивах, а поэтому и его «Берия» пишет в «дневнике» только о том, что опубликовано в литературе. Огромные пласты деятельности Берии, поскольку они зафиксированы только в архивных документах, вообще не попали в «дневник». Например, в нем нет упоминаний о регулярных многочасовых заседаниях Берии в Оперативном бюро ГКО СССР, которое он возглавлял во время войны. Этот важнейший орган военной власти отнимал у Берии огромное количество времени и сил, но в «дневнике» об этом ничего не сказано. Подобные примеры и сопоставления «дневников» с подлинными документами можно продолжать.

Историки, например профессор Владимир Козлов, провели убедительную критику «дневников Берии». В ответ Кремлев выпустил очередной том — «Дневники Берии — не фальшивка! Новые доказательства». Очевидно, что никакой диалог профессиональной историографии и легковесной публицистики, склонной к фальшивым материалам, невозможен.

Заимствования просталинского ревизионизмаПо сравнению с примитивными фальсификациями, которые достаточно легко определяются образованным читателем, большую угрозу представляет определенная маргинализация профессиональных историков, использование ими методов и приемов, недопустимых в науке. Важным примером этого может служить концепция «ревизионистов» по поводу террора 1930-х годов и роли в нем Сталина. Концепцию эту начали выдвигать западные историки левого направления тридцать лет назад. Одним из наиболее активных ее защитников был и остается американский профессор Джон Арчибальд Гетти. В профессиональном сообществе историков эти построения не пользуются особым вниманием, они остались на периферии историографии и подвергаются критике.

Неожиданным образом много лет спустя они оказались востребованными в современной России. Московский историк Юрий Жуков взял предположения Гетти на вооружение и даже развил их. Западный ревизионизм причудливым образом оказался органичным для влиятельной сегодня тенденции ресталинизации, объявления Сталина непричастным к тем событиям, которые происходили во время его правления. Правда, современные ресталинизаторы, включая Юрия Жукова, почему-то стесняются упоминать о том, что отцами-основателями их теорий являются американские ревизионисты. Это факт, между прочим, также является нарушением научных правил, которые предусматривают ссылки на предшественников.

Суть этой концепции ревизионистов и Жукова состоит в том, что Сталин не был жестоким, репрессивным диктатором, а, наоборот, являлся приверженцем демократии. Его стремлением было дать стране конституцию и свободные выборы, а также подавить своекорыстных и влиятельных чиновников. Предложенные Сталиным альтернативные выборы якобы всполошили олигархов 1930-х годов (секретарей обкомов и других). Испугавшись проигрыша на выборах, они принудили Сталина развязать террор. Сталин, не обладавший достаточной властью, вынужден был согласиться. Эта концепция сталинской непричастности в разных форматах тиражируется в средствах массовой информации, не говоря уже об интернет-пространстве, некритически повторяют ее и некоторые профессиональные историки.

Вместе с тем историки, занимающиеся этими проблемами и знающие архивы, однозначно указывают на несостоятельность ревизионистских построений. Документы, которые подтверждали бы их, отсутствуют, зато мы располагаем огромным количеством документов, однозначно доказывающих, что инициатором и руководителем массовых репрессивных операций 1937-1938 годов, в ходе которых были арестованы более 1,5 миллиона и расстреляны около 700 тысяч человек, являлся именно Сталин. В архивах доступны соответствующие приказы НКВД, решения Политбюро, подписанные Сталиным, его личные распоряжения о проведении репрессий и так далее. Ревизионисты предпочитают игнорировать эти подлинные источники и прибегают к общим рассуждениям и некорректному использованию имеющихся материалов.

Особый смысл придается, например, обнаруженному Жуковым в одном из архивных фондов избирательному бюллетеню, в котором говорилось, что избиратель должен вычеркнуть из списка все фамилии претендентов, кроме одной. Но этот бюллетень не было нужды искать в архиве, он был опубликован в газетах накануне выборов именно в таком «альтернативном» виде. Никакие партийные чиновники не заставляли Сталина отказаться от идеи выдвижения нескольких кандидатов (их, кстати, расстреляли в первую очередь в том же 1937 году), формально эта возможность выдвижения нескольких кандидатов существовала всегда. Главное заключается в том, какой была реальная практика проведения выборов. Вольные же трактовки второстепенных документов и авторские предположения, не основанные на фактах, только искажают прошлое.

Современный читатель, интересующийся советской историей, оказался в сложной ситуации, сталкиваясь с большим количеством недостоверной информации, как и откровенно фальшивой, так и упакованной в наукообразные обертки. Бороться с этим можно, нужно только проявлять определенную бдительность и разборчивость в выборе чтения.

Павел Щелин

Записала Виктория Кузьменко

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(42):

| 5 +5−0 | Михаил Портнов | 11:02:20 29/08/2015 |

Лучший способ помешать взглянуть на личность Сталина правильно - инициировать ревизию истории с тем, чтобы взглянуть на его личность снова неправильно. Сталин не был демократом. Сталин не был гуманистом. Но не был и кровавым тираном. Он был большевиком - сыном своей эпохи. Репрессия 30-х не была изобретением его извращенного ума, а скорее логическим ответом на события современности и продолжением линии партии по преображению страны. Да, это был "кровавый красный террор", при котором остатки давешнего класса эксплуататоров и им сочувствующих, тянущих страну в темное прошлое, при полной финансовой и моральной поддержке лиц представляющих правящие круги английского капитала, уничтожались без всякой пощады. Тем более что последние, в отличие от первых, скорее всего держались от политических событий отстранено, не принимая участие ни в революциях, ни в гражданских войнах. Но могло ли быть иначе? Современная Россия находится примерно в тех же условиях, что и Советский Союз кануна 30-х - мощное прозападное внутреннее и внешнее давление, крайняя необходимость перемен и ожидание начала войны - чуточку похуже с территорией и целью существования, чуточку получше с уровнем образованности масс - посмотрим, сможет ли она выбраться из этого своего положения не потеряв цивилизованного лица, сможет ли срубить дерево не используя топор. | ||

| 4 +4−0 | Дмитрий Шпурик | 14:07:54 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Ты - идиот | ||||||||

| 3 +6−3 | СЕРГЕЙ МИЛЁШИН | 10:46:41 29/08/2015 |

.."зато мы располагаем огромным количеством документов, однозначно доказывающих, что инициатором и руководителем массовых репрессивных операций 1937-1938 годов, в ходе которых были арестованы более 1,5 миллиона и расстреляны около 700 тысяч человек, являлся именно Сталин. .." Это правда,которую не скрыть! | ||

| 2 +2−0 | Хрюн Моржов | 14:22:11 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Это можно. Но перед этим обязательно нужно будет посадить весь российский истеблишмент, начиная с первых лиц в Кремле. Ибо они тоже вышли из сталинской шинели. Как вы это сделаете? | ||||||||

| 2 +3−1 | Овощ Бабруйский | 14:14:37 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Мистер либераст, у Вас пукан порвался! :D | ||||||||

| 2 +2−0 | Хрюн Моржов | 13:56:09 29/08/2015 |

Давно же сказано, ещё в горбачёвские времена: страна с непредсказуемым прошлым. | ||

| 2 +4−2 | Сергей Ирхужин | 13:15:18 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Ну если следовать вашей логике, то и Гитлер тоже никого лично не расстреливал и не пытал. Или Пол Пот, Пиночет. Зачем вы повторяете за другими пошлые глупости про "миллиарды", "лично расстрелянных", пытаясь свести дискуссию к фарсу? | ||||||||

| 1 +1−0 | Евгений Огий | 03:52:17 30/08/2015 | ||||||

| ||||||||

что вы курите? В США сидело и сидит по 3млн человек с 20-х годов. Апогей седальцев, перед смертью Сталина это 2,8млн человек. А цифры указаны верные, хотя 700тыс растрелянных чуть завышено, тысяч на 20 меньше. | ||||||||

| 1 +2−1 | mix stro | 17:15:56 29/08/2015 |

Десталинизирует нас наша власть, воцерковляет. При Сталине страна стала мировым лидером, а сейчас мы уверенно шагаем в сторону мировой помойки уничтожая науку, медицину, образование. Ага, Сталин плохой, а нынешние воры уж больно прекрасны. | ||

| 1 +1−0 | Хрюн Моржов | 14:34:47 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Не яритесь. Я за то, чтобы не выносить Сталину лично никаких оценок, в рамках того гипотетического моратория. Разумеется, на практике это невозможно. | ||||||||

| 1 +1−0 | Хрюн Моржов | 14:16:59 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

На все. Без исключения. Наше правительство и партия сами не знают, какую политику они проводят - то ли просоветскую, то ли антисоветскую. У меня давно убеждение, что они там все поражены шизофренией: им и Сталин симпатичен, и Николай Второй, и Иван Грозный. Но при этом, сами они хотят жить в цивилизованной Европе. | ||||||||

| 1 +2−1 | Овощ Бабруйский | 14:10:24 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Мораторий на все публикации? Или только на новые, при сохранении существующих солженицынских и хрущевских? Ничего, что историю в школе преподают по учебникам, в которых с горбачевских времен рассказываются байки про миллионы жертв культа личности, а солженицынские "шЫдевры" включены в школьную программу по литературе? Или _такая_ однобокость - приветствуется, ибо в духе политики десоветизации, проводимой ныне нашими партиями и правительством? | ||||||||

| 1 +4−3 | Дмитрий Уляхин | 14:01:32 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

700 тысяч это за все время Сталина у власти, а это 30 лет. А по коэффициенту судимости мы в те времена танцевали около 1000, что не сильно превышает показатели тогдашних "цивилизованных" стран. | ||||||||

| 1 +6−5 | СЕРГЕЙ МИЛЁШИН | 10:47:50 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

700 тысяч тебе мало? | ||||||||

| 0 +0−0 | Евгений Огий | 03:52:49 30/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Никогда не сидело 6млн, их нечем было бы кормить банально. | ||||||||

| 0 +0−0 | Овощ Бабруйский | 14:27:55 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Учебники - изъять, всю имеющуюся литературу о Сталине - переписать, все упоминания о достижениях сталинской поры, в которых он принимал участие - забыть? Ничего, что это - куда бОльшая фальсификация истории, чем нынешняя? Помнится, в Питере некоторое время назад разорались о "пропаганде Сталина" в газете "Шаги истории", хотя за два года ее существования о Сталине в ней упоминалось СЕМЬ раз в контексте исторических событий... Историю - тоже переписать, чтобы об эпохе социализма - ни слова? | ||||||||

| 0 +0−0 | Хрюн Моржов | 14:19:59 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Не поняли вы юмора, молодой человек. | ||||||||

| 0 +0−0 | Михаил Портнов | 14:19:32 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Подчас высокая цель оправдывает средства. И всегда - победителей не судят. | ||||||||

| 0 +0−0 | Михаил Портнов | 14:17:58 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

Отчего же? Тут как раз-то есть еще место для вальсирования. Хотя бы с учетом особенностей внешнеполитического пространства: Китай - не Германия, и надеяться на военное превосходство и передовую научно-техническую мысль он не в состоянии. Что, вне всякого сомнения, будет иметь важнейшее значение в принятии решения о послевоенном (тьфу-тьфу, если, конечно, оно состоится) устройстве мира. | ||||||||

| 0 +0−0 | Дмитрий Шпурик | 14:09:18 29/08/2015 | ||||||

| ||||||||

С абсолютно предсказуемым. Исторические документы никто изменить не может, они как гранит, только тверже. | ||||||||