Сердце бессердечного мира

18:59 09/08/2013 Наука и техника

| „ | Средневековью не место в 21 веке! | “ |

На протяжении последних двадцати лет религия заметно упрочила свое влияние в российском обществе: в школе появился предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в вузах ― образовательный стандарт по теологии, в армии ― военные священники, а в уголовном законодательстве ― статья об оскорблении чувств верующих. Еще двадцать пять лет назад в тогда еще СССР существовал целый Институт научного атеизма, а материалистическая философия признавалась единственно достойной для советского человека. «Лента.ру» вспоминает, как родился советский научный атеизм, почему он не был в строгом смысле этого слова научным и почему официозный материализм не смог пройти испытания временем.

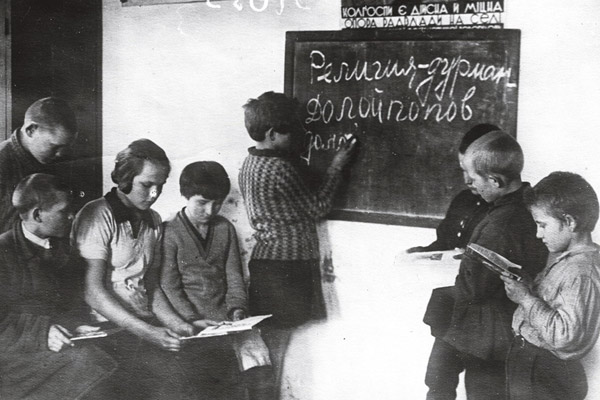

Воинствующий атеизм

Российский марксизм с самого своего зарождения в научной и образовательной сфере начал борьбу с «дипломированными лакеями поповщины», как называл их Владимир Ленин, ― отрицающими материализм философами. Молодое советское государство, созданное большевиками, взяло на себя задачу не только привести к коммунизму Россию (а на первых порах — и весь мир), но и перестроить самого человека, его мышление, с тем чтобы он был готов к созданию нового общества. Религиозное мировоззрение, по мысли Карла Маркса и его последователей, решительно препятствовало достижению этих целей.

В Советском Союзе «неутомимая атеистическая пропаганда и борьба» должна была стать задачей общегосударственной ― об этом писал Ленин в статье «О значении воинствующего материализма», одной из своих последних работ, которую называют «философским завещанием».

Первые годы советской власти были ознаменованы арестом патриарха Тихона, тотальным преследованием священников, изъятием церковных ценностей. В 1922 году Ленин писал Политбюро по поводу пополнения бюджета церковным золотом: «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам [...] расстрелять, тем лучше». В дальнейшем борьба с церковью продолжалась без революционной кровавости, но планомерно и методично, помимо прочего ― через появившийся в 1922 году еженедельный журнал «Безбожник» и созданный вокруг него три года спустя аффилированный с государством Союз воинствующих безбожников СССР.

В первые двадцать лет после революции государство вело борьбу с церковью как с идеологическим институтом, ведь «две конкурирующие идеологии не могут существовать вместе, а коммунизм даже в виде социализма ― это такая же эсхатология, только в секуляризированном варианте, что и религия», рассуждает религиовед, доктор политических наук Мария Мчедлова.

Первые попытки переставить борьбу с религией с репрессивно-политических рельсов на научные были предприняты еще в начале 1920-х. В партийно-советских школах стали читать курсы происхождения и классовой сущности религии, заодно слушателям объяснялась политика советского государства по отношению к религии и церкви. В 1930 году во Всесоюзном обществе воинствующих материалистов-диалектиков была учреждена антирелигиозная секция, такие же секции появились и в научных учреждениях ― например, в Институте по изучению народов СССР или Академии материальной культуры. Главной своей задачей научные работники видели подготовку материалов по истории атеизма, свободомыслия, борьбы с религиозными предрассудками.

«До послевоенного времени, до конца 1940-х годов в стране в идеологическом дискурсе нет никакого научного атеизма, есть материализм, атеизм, но критика религии рассматривается в совершенно ином контексте, чем она начинает рассматриваться после Великой Отечественной войны, ― рассуждает профессор и заведующая кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ Марианна Шахнович, дочь советского историка религии Михаила Шахновича. ― Идет активная антирелигиозная и антиклерикальная пропаганда в духе статьи Ленина “О значении воинствующего материализма”».

В военный и послевоенный период отношения православной церкви (тут уже уместно говорить об институтах организованной религии) и государства даже переживают некоторый ренессанс ― в годы войны «произошел перелом по отношению к церкви, и высшее руководство, обратившееся к церкви за помощью, такую помощь получило», говорит Мчедлова. С согласия Иосифа Сталина был восстановлен институт патриаршества в Русской православной церкви, а сотни епископов и тысячи священников были выпущены из лагерей.

Научный атеизм

С приходом к власти Никиты Хрущева, однако, советское государство вновь делает ставку на антиклерикализм как прикладную политику гонений на церковников. Ученые спорят, чем был продиктован очередной поворот в церковной политике, многие сходятся в том, что причиной тому оказался личный темперамент Никиты Сергеевича, истово верующего коммуниста. «При Хрущеве начинается вторая волна преследования церкви. В газете “Правда” в конце июля 1954 года появляется знаковая статья “Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду”, термин “антирелигиозная пропаганда” заменяется на “научно-атеистическую пропаганду”», ― рассказывает Шахнович. Логика этой замены была связана с тем, что на смену непосредственной борьбе с религией должен прийти синтез антирелигиозной критики и пропаганды науки. Сам термин «научный атеизм» появился по аналогии с понятием «научный коммунизм». До Маркса, рассуждали в партии, атеизм был ненаучным, попросту отрицающим существование бога, бессмертие души или предопределение, начиная же с Маркса он стал научным, потому что марксизм ― это подлинно верное научное учение, а атеизм является частью его материалистической методологии.

Атеизм становился научным по самой причине своей принадлежности марксистскому мировоззрению. «Марксистская социология религии отделяется от немарксистской как научная от ненаучной: до марксизма и вне марксизма не было и нет научной социологии, включая научную социологическую теорию религии», ― описывал ту ситуацию в одной из своих постсоветских работ крупнейший советский социолог религии Виктор Гараджа.

Окончательное оформление такого подхода на государственном уровне довершили два постановления ЦК КПСС 1954 года ― «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». Они оперировали понятием «научно-атеистический» в том смысле, что «научный атеизм ― это не какая-то идеологически или политически-конъюнктурная вещь, а закономерное следствие изменившегося образа жизни, общества, культуры, то есть имеющее глубинные основания в советской жизни, обоснованное, а значит, научное», ― рассуждает коллега Шахнович по кафедре доцент Михаил Смирнов.

Происхождение термина несколько запутанно ― он однозначно использовался и до 1954 года, но широкого распространения не получил. Как вспоминает Шахнович, ее отец считал, что термин придумал бывший главред газеты «Правда», будущий академик и глава идеологической комиссии ЦК Леонид Ильичев, опираясь на выражение, заимствованное из учебника 1945 года по истории философии директора Высшей партийной школы Георгия Александрова.

В классических марксистских текстах это понятие ни разу не упоминалось, но логическим образом выводилось из наследия Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Говоря расширительно, научный атеизм понимался как марксистское отношение к религии, основанное на историческом и диалектическом материализме, которое выражается в выяснении гносеологических и социальных корней религии, ее социальной природы и роли в обществе. «Абсолютно все это придумано в 1960-е и позже в Институте научного атеизма, причем конкретными людьми ― у Маркса и у Ленина ничего подобного (например, “позитивного атеизма”) не было», ― поясняет Шахнович.

Классические марксисты воспринимали атеизм как черту материализма, в принципе, ничем не отделенную от этой мировоззренческой системы, но и не тождественную ей. Атеизм как отрицание трансцендентного начала при этом понимался как явление временное ― вместе с религией должен был отмереть и атеизм, оставив лишь чисто материалистическое понимание окружающего мира.

Для борьбы за умы, «затронутые темнотой и отсталостью помещичье-буржуазного строя», новый идеологический и научный аппарат разрабатывали несколько научно-образовательных государственных институций, действовавших на разных уровнях: Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, сектор научного атеизма Института философии АН СССР и подчиненные им в идеологическом отношении кафедры научного атеизма при философских факультетах институтов и университетов. «Научная разработка проблем атеизма в СССР ведется в неразрывной связи с массовым антирелигиозным движением и с проводимой партией научно-атеистической пропагандой», ― писали в юбилейном сборнике «Победы научно-атеистического мировоззрения в СССР за 50 лет» Иван Цамерян и Михаил Шахнович.

Таким образом, была разработана концепция «позитивного атеизма», а за обоснование его особой дидактической роли в обществе, стремящемся к коммунизму, была взята цитата из Энгельса: «Атеизм, как голое отрицание религии, ссылающийся постоянно на религию, сам по себе без нее ничего не представляет и поэтому сам еще является религией».

Сами советские ученые, как, например, Александр Окулов, указывали, что «научный атеизм ― [это] не только критика религиозной идеологии, но и позитивная разработка актуальных философских проблем, проблем конкретных социальных отношений, прежде всего проблем человека, таких категорий, как смысл жизни и ее ценность, добро, счастье». Этот подход давал свои плоды.

За тем, чтобы это отмирание не повернулось вспять, неусыпно следили верховные идеологические инстанции ― идеологический отдел ЦК КПСС, включавший в себя секторы политико-воспитательной работы в вузах и НИИ и массового партийного просвещения, ― и их репрессивные инструменты. В государственных органах власти за это отвечал Совет по делам религии при Совмине СССР, в КГБ ― созданный в 1967 году 4-й отдел Пятого управления, курировавший церковь. На низовом уровне бремя борьбы с идеалистическими представлениями о мире несли лектории Всесоюзного общества «Знание» (предшественником которого был Союз воинствующих безбожников), лекторские группы при райкомах и обкомах.

Между атеизмом и религиоведением

Советское научное сообщество не обходилось и без некоторой внутренней фронды. «Многие не желали преподавать курс под названием “научный атеизм”. На философском факультете Ленинградского университета курса научного атеизма не было ― там всегда читался курс “Истории религии и атеизма”, равно как и кафедры научного атеизма не было», ― вспоминает Шахнович. По ее словам, случилось это из-за конфликта ленинградского обкома КПСС с Ленинградским университетом: «Когда пришло указание, чтобы была в Ленинграде создана кафедра научного атеизма, обком обратился в университет. Университетское руководство хотело, чтобы кафедрой заведовал Шахнович, но обком не разрешал. Университет упорствовал. В итоге в Ленинградском университете кафедру не открыли, кафедра появилась в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена (ныне РГПУ им. А.И. Герцена ― прим. «Ленты.ру»)».

История с кафедрой научного атеизма в Ленинграде подчеркнула глубокие, хотя и не предававшиеся публичной огласке противоречия в советской гуманитарной науке. «Для обывателя научный атеизм ― это религиоведение, а ведь это не так. Историю религии, религиоведение, начали преподавать значительно раньше, в Санкт-Петербурге в начале XX века было три кафедры истории религии», а после революционного 1917 года эта дисциплина получила еще один толчок к развитию, говорит Шахнович.

В 1922 году известный библеист, академик Николай Никольский произнес в Белорусском университете в Минске речь «Религия как предмет науки», в которой объявил, что эта новая наука, наука о религии, появившаяся в конце XIX ― начале ХХ века, должна развиваться без всяких идеологических презумпций. Этот подход, не позволивший смотреть на религию исключительно как на объект атеистической пропаганды, несмотря на все репрессии 1930-1940-х, в каком-то смысле все-таки остался жив и в советских религиоведческих школах.

В Москве ситуация была несколько иная ― там историков религии и до войны было значительно меньше, чем в Ленинграде. При этом если в северной столице сосредоточились почти исключительно на истории и антропологии религии, истории религиозной философии и общественной мысли, то в Москве куда больше внимания уделяли междисциплинарным подходам, изучая роль религии в разных сферах общественной жизни.

Официозный советский научный атеизм на первых порах отказался от всякой социологизации проблемы религии, взяв на вооружение ленинские представления о том, что совместно переживаемый религиозный опыт не мог так же организовывать и сплачивать людей, как осознание ими общности их классовых интересов. Любые попытки поспорить с ним на эту тему, предпринятые еще в 1920-е годы теоретиками марксизма Александром Богдановым и Анатолием Луначарским, пресекались с самого же начала становления советской науки. И только в 1960-е годы началось некоторое примирение советского научного атеизма с «буржуазной социологией религии», осуществлявшееся во многом благодаря социологам Юрию Леваде и Дмитрию Угриновичу. Первый, правда, получил по совокупности своих нестандартных подходов взыскание по партийной линии. Официальная же партийная и научная установка оставалась прежней: социология религии есть не более чем часть научного атеизма, задача изучения которого ― совершенствование атеистического воспитания.

Сегодняшние критики научного атеизма часто подчеркивают его идеологическую косность, почти сразу же возобладавшую в советской науке, сделавшей компендиум трудов Маркса, Энгельса и Ленина своим священным текстом, без ритуальных отсылок к которым не могло появиться в свет ни одно научное издание.

Да, подтверждает Смирнов, «дисциплина была идеологически инспирирована», но изучение религиозных практик потребовало разработки научного подхода, понятийного аппарата ― результаты этого «все больше и больше обнаруживаются к 1980-м годам». Шахнович спорит с огульными критиками научного атеизма: «Это был пропагандистский проект, безусловно, оказывавший идеологическое воздействие, но это не означает, что в стране 70 лет не было академического изучения истории религии. Это точно так же, как с философией. В вузах изучали марксистскую философию, но это не значит, что истории философии в Советском Союзе не существовало. Трудно, сложно, в условиях цензуры, с огромными утратами, но наука развивалась».

Мчедлова также призывает разделять идеологию и социально-политический проект научного атеизма: «Не было бы определенной идеологической интерпретации ― вообще были бы невозможны эти изыскания». Она призывает смотреть на феномен научного атеизма столь же научно: «Гуманитарное знание как таковое, как Георг Лукач об этом писал, продвигается вперед идеологически окрашенными интересами. Быть свободным от мировоззренческих предпочтений невозможно, даже Гегель не был свободен от этого ― его восхищала прусская монархия». В рамках научного атеизма существовали и глубокие научные исследования, просит не забывать она.

Если уж критиковать научный атеизм, то за то, что предметом научного изучения была не религия, а критика религии и формирование материалистического мировоззрения, делает вывод Смирнов, указывающий, что поныне существуют две группы исследователей, одни из которых считают научный атеизм закамуфлированным религиоведением, а другие ― эрзац-религиоведением.

«Перестройка» и «религиозный ренессанс»

В годы «перестройки» советский идеологический монолит дал трещину. Еще до того, как Михаил Горбачев провозгласил эру плюрализма и общечеловеческих ценностей, социологи религии били тревогу: вопреки ставшей официальной догме о неумолимом сокращении числа верующих в ходе строительства развитого социализма, доля религиозных среди проживающих на территории РСФСР перестала уменьшаться. Она зафиксировалась на стабильном уровне в 20-30 процентов среди русского населения РСФСР и 40-50 процентов в мусульманских регионах. Одновременно был зафиксирован рост общего уровня образования верующих, увеличение доли мужчин в религиозных общинах и даже некоторое общее омоложение общин. Образование, строившееся «не на антирелигиозных, а на безрелигиозных началах», рассуждает Смирнов, «способствовало развитию эстетического отношения к религии ― увлечение храмовой архитектурой или иконописью без особенного мировоззренческого подтекста». На рубеже 1970-1980-х помимо традиционных религиозных течений социологи стали отмечать и распространение современных предрассудков ― веры в экстрасенсов, НЛО, биоэнергетические поля и еще в целый ряд псевдо- и околонаучных теорий, касающихся здорового образа жизни, питания ― в общем, всего того, во что верила героиня Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби».

С «перестройкой» в религиозной сфере произошел настоящий «ренессанс» ― с начала 1990-х годов все конфессии наперебой стали рапортовать о неумолимом росте числа своих прихожан, как в свое время КПСС ― о росте числа атеистов. По опросам ВЦИОМ (с 2003 года ― «Левада-центра»), в 1989 году неверующими себя назвали 65 процентов респондентов, а в 1993-м ― только 40 процентов ― в этот период произошел основной сдвиг в религиозном сознании жителей страны. В дальнейшем доля нерелигиозных людей и атеистов продолжила снижаться: в 1997-м ― до 35 процентов, в 2013-м ― до 25 процентов. При этом, однако, не прибавилось религиозности у тех, кто заявил, что верит в бога ― большинство назвавших себя православными продолжали быть слабовоцерковленными или на просьбу об уточнении отвечали, что считают себя «духовными» людьми, но к обрядовой стороне церкви отношения не имеют. По данным Атласа религий и национальностей Российской Федерации, публикуемого социологами объединения «Среда», только 7 процентов назвавшихся «церковными людьми» читали Евангелие и лишь 5 процентов участвовали в жизни общины.

Если развивать выводы ряда исследователей (например, Андрея Шишкова и Александра Кырлежева), то это явление можно связывать с «гиперприватизацией» религии в советское время. Тогда верующие были практически оторваны от общин, религиозные практики им приходилось скрывать, и в результате у многих из них выработалось жесткое противопоставление понятий «религиозного» и «светского». Но по мере того, как утрачивалась связь с религиозными институтами, развивались различные форматы «личной веры», в повседневной жизни приобретавшие разные формы обрядоверия ― как, например, поклонение соснам во время Великорецкого церковного хода, которое зафиксировал в своем фильме для «Ленты.ру» Андрей Лошак.

Нынешний же «религиозный ренессанс» некоторые ученые воспринимают скорее не как возвращение веры, а как возвращение религией утерянного ею в советское время репрезентативного статуса в социальной жизни, иногда в форме гиперкомпенсации, особенно если этому содействуют конъюнктурные установки политического режима личной власти Владимира Путина.

Затянувшаяся на несколько лет гибель советского государства на рубеже 1980-1990-х годов привела и к распаду идеологизированных гуманитарных научно-образовательных институций. В 1991 году был закрыт Институт научного атеизма, в течение нескольких лет пытавшийся как-то построить диалог с набиравшими силы конфессиями. Большинство кафедр научного атеизма были реорганизованы в кафедры религиоведения или философии религий, а сам головной институт преобразовался в кафедру государственно-конфессиональных отношений Российской академии хозяйства и госслужбы при президенте. Стандарт подготовки бакалавриата по образовательным направлениям «Религиоведение» и «Теология» был подготовлен в 1993 году, а три года спустя утвердили стандарт по специальности «Религиоведение».

В традиционном советском понимании научного атеизма в современной России не осталось, говорят собеседники «Ленты.ру». Однако это не значит, что приверженцы атеистических мировоззрений обходятся без какой-то определенной доктрины, в соответствии с которой они выстраивают свои отношения с обществом в религиозной сфере.

Собеседники «Ленты.ру» признают, что сейчас называться атеистом по меньшей мере «не модно» и «не очень принято». Даже понятие «клерикализация», имевшее ранее однозначно негативную оценку, получает в научной и научно-популярной литературе некое позитивное значение ― как возвращение к традиционным общественным практикам.

«Происходит заметная политизация религии, реанимация религиозного фактора, его искусственное включение в разные сферы жизни», ― заключает Смирнов. Но многие ученые, если не большинство, остаются спонтанными атеистами, которые просто не постулируют свои мировоззренческие установки. «Это мировоззренческая традиция, это определенное свойство мировоззрения, позитивистского, материалистического, рационалистического, сциентистского», ― рассуждает он.

Целеполагание и у тех, и у других ― «найти место в разговоре с Богом, будь он выдуманным или существующим», пытается примирить Мчедлова нынешних атеистов от науки с представителями церковного религиоведения, прося тем не менее писать с заглавной буквы слова «Бог» и «Божественное»: «Просто до сих пор этот разговор идет с различных позиций ― или как “раздавите гадину!”, как писал Вольтер, или как найти свой способ общения с Божественным».

Андрей Коняев

Александр Артемьев

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(803):

| 92 +97−5 | Ironcat | 18:25:13 09/08/2013 |

Средневековью не место в 21 веке! | ||

| 84 +88−4 | Ilya Kazakevich | 18:37:17 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Отсутствие гигантского розового пони тоже не доказано Вы в него веруете? | ||||||||

| 64 +81−17 | Elena - | 18:23:05 09/08/2013 |

Бога нет. | ||

| 62 +63−1 | Ilya Kazakevich | 18:38:48 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

В господа нашего макаронного монстра и я верую, как всякий добропорядочный пастафарианец | ||||||||

| 60 +62−2 | Cyr-2 Cyr-2 | 18:37:59 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Только в Макаронного Монстра. | ||||||||

| 57 +59−2 | Алексей Молотков | 18:31:49 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Да и в армии каким боком то? Каждый сам для себя должен выбирать, во что ему верить. Это как бы и подразумевает светское государство, каким де-юре Россия и является. | ||||||||

| 43 +46−3 | Роман | 18:38:22 09/08/2013 |

Чем прогрессивнее общественность, тем меньше в ней место религии, либо она начинает играть чисто нарицательную роль, вроде как дань уважения. В остальном религия не несет никакой практической пользы, она не способствует развитию технологий, образования, медицины, не борется с социальными предрассудками, позволяет откровенным бандитам прикрывать свои злодеяния и надеяться на прощение. Большая часть прихожан тех или иный конфессий в основном инфантильны и надеются на какого то злого дядьку, который сидя на облаке решит, кто из них попадет в рай, а кто будет предан забвению. В дополнении ко всему, веруны любят оправдывать свою жестокость и агрессивность верой и борьбой с неверными, которые их якобы оскорбляют своими нечестивыми действиями, что в принципе идет в разрез с нравственностью. | ||

| 41 +46−5 | Пётр Козлов | 18:35:02 09/08/2013 |

Я считаю, что нельзя навязывать с ранних лет религию или атеизм. Человек в сознательном возрасте должен решить его это или не его. Например, в моей семье в бога верят, но не то, чтобы сильно. Больше из-за традиций, а не фанатично. В детстве дома я читал книги религиозного содержания, для ознакомления. Но к сознательному возрасту понял, что это абсолютно не моё. И даже несколько недолюбливаю это всё дело. А вот когда атеизм начинают ущемлять весёлыми и актуальными законами, вот тогда меня начинает бомбить. Получается, что в свободной стране ущемляют мнения и мировоззрения. | ||

| 36 +38−2 | Dolkina | 20:50:18 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Религию в школах не надо преподавать. Да и атеизм тоже. И тогда не будет всех этих "долой попов" и "кукишей" | ||||||||

| 30 +30−0 | Ironcat | 18:43:08 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Меня всегда веселили взаимоисключающие параграфы. Например, праведному муслиму-мужику после смерти обещают гарем девственниц в раю. Это не шутка! А вот праведным муслимам-женщинам как-то ничего такого не обещают(( | ||||||||

| 28 +29−1 | Dmitriy Rybakov | 09:10:56 10/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Не изучать надо религии и атеизм, а рассказывать надо детям о религиях и атеизме как о истории развития человечества. Все равно глупые будут верить, а умные будут знать. | ||||||||

| 27 +28−1 | bbs12 | 19:49:34 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

"Согласно Библии, смертью караются следующие прегрешения:порицание родителей, супружеская измена, работа в субботу." Вот что сказал Бог, когда к нему пришел Моисей и сказал, что он видел человека, который работал в субботу: "«И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьёт его камнями всё общество вне стана. И вывело его всё общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». Просто кладезь морали, ага. | ||||||||

| 26 +28−2 | Алексей Буров | 15:44:32 10/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Атеизм- тоже религия. А лысый - цвет волос. | ||||||||

| 23 +23−0 | bbs12 | 20:10:39 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

"А если прочесть между строк" Мне сейчас лень искать, но в Библии где-то сказано, что за попытку читать её между строк полагается то же побивание камнями". | ||||||||

| 20 +24−4 | Василий Куклин | 18:33:58 09/08/2013 |

Мужайтесь, братцы. Щас понабегут попы... | ||

| 19 +21−2 | Сергей Ъ | 19:32:12 09/08/2013 |

Комментарий удалён. | ||

Ну и где там есть хоть одно упоминание о России, русских? Там описаны традиционные еврейские ценности, весьма далёкие от русских да и вообще человеческих. | ||

| 19 +20−1 | Roman Balagula | 19:20:40 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

А почему бы и нет? Кто может доказать, что Бог - это обязательно бородатый дед в шлепанцах, замотанный в простыню? Почему бы не представить его в виде кучи вермишели с тефтелями и кетчупом? | ||||||||

| 18 +19−1 | Andrey Hihlovskiy | 19:02:25 09/08/2013 |

Говорить о том, что атеизм якобы умер могут только идиоты или лжецы. Совершенно неприемлемо равнять атеизм с религиями или иронично классифицировать его как ещё одно устаревшее мировоззрение. Был и остаюсь воинствующим атеистом. Всем срочно читать Ричарда Докинза. | ||

| 17 +17−0 | Алексей Молотков | 18:59:22 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Честно говоря, спорный вопрос. Да и война не идёт. А если солдат - убеждённый атеист, верит в прогресс лишь, ему бегающий по полю брани поп как-то поднимет настроение? | ||||||||

| 15 +15−0 | Roman Balagula | 19:43:05 09/08/2013 | ||||||

| ||||||||

Насчет таки Бога не скажу, но в нашем хозмаге, в соседнем квартале работает Иисус (его так и зовут) - длинноволосый молчел с жидкой бороденкой. Товары по полкам раскладывает. | ||||||||